はい、春のうららかな日より、神楽ファンの皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか?今年度も、無事この日を迎えることができましたのも、ひとえに厚い・熱いご支援くださいます神楽ファンの皆様の熱意、また、各神楽団様のご理解極力、あってのこととスタッフ一同、感謝の念に堪えません。

さて、初回から事件です。

常任特派員が都合により執筆がかないませんので、ふたたび、戻ってまりました、臨時特任特派員『I』でございます!

私の話は、頭が爆発するらしいのですが・・・・汗

気にせず、ガンガンまいりましゅっ!!!(噛んだ・・・・)(―_―)!!

ものごとは、最初が肝心!といいますので、ばしっと、いってみましょう。

私の特派員報告の持ち味は、独自のアカデミックにすすめるわけですが、まぁ、生暖かい目で読んでくだされば有難いかと存じます。

それでは、先月(4月)の報告、はじまり、はじまり~(^皿^)/

まずは~神楽のそのはじめ~♪

神楽の始まりと言われる神代の物語。

現れた天照大神(“アマテラスオオヒルメムチノミコト”こう書くと、途中から、だれかわからない・・・汗)。

緩急のある舞に翻るその衣は、決して派手さは、ありませんが、気品のある最高神の名に恥じぬ舞でありました。

大神の閉じこもられた後、世界は、常闇となり世のすべてを憂えた八百万の神々は、「天八十河原」へと参集し、各々計略をめぐらします。あ、これ、言葉が悪いですね。この真っ暗闇の神様サミット(非常事態対策会議。かな?)対策本部長「八志思兼命」の下、神様たちが「神謀(かんはかり)」を重ねたと記紀説話にありますが、ここで「天児屋根命」の登場。その口上には、「思兼命」の名前も聞き取れました。

「児屋根」は、祭祀一切をつかさどる役割を担っていました。

(ちなみに、この児屋根は、後に天孫降臨に同行しまして、この子孫は、宮中の儀式一切を司る事を務めとし、「中臣氏」を称しました。皆様ご存知「中臣鎌足」もこの神様の子孫です。)

老人の面であり、腰をかがめた舞は、非常に大変だと思います・・・(私も、実際経験ありますが・・・汗)

しかし、それをものともしないような、ひざのクッションをフルに使った特徴的な歩です。その一歩一歩は、常闇となりはてた世界を踏みしめ、たどりゆく足運びといったところなのでしょうか・・・?続いて「天太玉命」の登場となります。

2柱の神様(神様の数え方は、“人”じゃなくて、“柱(はしら)”なんです。)この2柱がそろって、手物を「鈴」に替えて、この神楽の特徴の一つ「鈴合せ」の場面になるわけですが、ここで注目。ふつう、鈴に持ち替えてすぐに「しゃしゃらしゃ、しゃしゃしゃらしゃ♪」とあの特徴的な拍子が聞こえてくるわけですが、(芸北系の神楽は、不勉強で恐縮なのですが・・・)鈴合わせに入るまでに2柱の対舞で大変特徴的な動きを見せます。

そして、岩戸の御宝前にたどり着いた2柱は、さらに次の神様が登場です。「岩戸」のメインイベント、神様のアイドル(?)「天鈿女命」の登場です。

一名を「サルメキミ」。諸芸の始祖とうたわれ、代々宮中の芸事をつかさどる一族は、「サルメ氏」を名乗るようになるそうです。

(「サル」。モンキーじゃないですよ?鈿女の旦那さんは、だれでしたっけ?そう、彼女の旦那こそ道案内の神「猿田彦」。サルメの名前は、こちらの影響らしいです。)

ということで、鈿女の舞。「千代の御神楽」と呼ばれる舞ですが、皆様ご存知のとおり、「これぞ神楽のはじめなり~♪」というわけで、この時の鈿女の舞が今日の神楽の原点になったと言われておりますね?

わざと帯を解けるように結び、はだけるように着付けていたといいますから、これを我が国初のス○○っぷ。という方もいらっしゃいますが…汗

ゆったりとかわいらしく歩み始めた鈿女の舞は、どんどんすすむにつれて、拍子が力強くなり、アップテンポになるにつれて、体の揺らぎ、捻りがおおきくなり、まさしく「あなおもしろし。」と、狂乱の舞に酔いしれる神々のごとく見るものをどんどん、世界に引きずり込んでいきますが、アマテラスが岩戸を開くことは、ありません。

ここまでくれば、最後の切り札・高天原一の力持ち「手力男命」の登場です。

さらに特徴的な拍子にのって、力強く現れた神は、長刀を片手に岩戸に挑みますが、大神の加護か、威徳か、刃の通じぬ岩の戸に武器をあきらめ、ついにその怪力を見せ、岩戸をその手で引き開ける事に成功します。

このとき引き開けた扉をそのまま引きちぎり、投げ飛ばした先が皆様ご存知「信州戸隠山」ということで、神楽って、どこかつながっているんですね~

そのため、今でも宮崎県の「天岩戸神社」にある「岩屋」には、片側分しか扉になる岩が存在しないとか・・・・・

こうして、暗闇となった世界に「光」が戻ります。

天照大神が太陽神であることから、この「岩戸事件」を「日食」であると考えられたり、天照の岩屋入りと岩屋からの出戸が「鎮魂」と「魂振」であると言われ、魂の再生であるとかんがえることもできます。

続いて、空気がガラッと変わって石州「石見神楽」の世界です。

「日本武尊」。まだ、漢字もまともに読めない小学1年生のころ、これを「ニホンブソン」と呼んで、親父に「アーホ。」と言われたものです。

なんで、「日本」と書いて、「ヤマト」なんだぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!!

さて、気を取り直して、報告を続けます。(笑)

広島の方にもなじみの深いタイトルですが、広島(特に高田系の阿須那系地域)のものとは、少々異なります。

大足忍彦代分王(オオタラシヒコシロワケノオオキミ)の第2皇子・・・あ、わかりにくいですね・・・・「人皇十二代景行天皇」の第二皇子「小碓命」、このタイトル新舞では、女装して熊襲の酋長兄弟を倒すお話ですが、このお話は、「熊襲」と呼ばれ、「日本武尊」と言えば、「草薙の剣」のお話(俗に“東夷征伐”と呼ばれます。)の事になります。矢上系では、こちらの「東夷征伐」として、保持される広島の神楽団さんもありますね?

順番で行けば、すでに熊襲征伐を済ませた後のお話ですから、「日本武尊」と名乗って、登場する皇子主従。「悲劇の皇子」と呼ばれる命の足取りは、天皇家の威厳を守るための使命に満ち満ちた足取りに見えました。

東に旅立つ皇子が立ち寄った先は、伊勢の大宮。伯母「大和姫」の元でした。

さて、「大和姫」とは、どなたさまなのか?広島の方には、なじみが薄いと思いますので、解説をば・・・

「伯母」とあるわけですから、命の父「景行天皇」のお姉さまです。記紀によれば、はじめて皇居以外に皇祖「天照大神」を祭る場所を求めた人物で、伊勢の大宮をその場所とさだめて、大神を祭り、自ら大神を斎奉る事を務めとしました。

彼女こそ「斎宮」の始まりであり、この場所こそ現在の通称「伊勢神宮」のはじまりなのです。(あ、皆さん知ってました?“伊勢神宮”って、お社は、存在しないんですよ?)

その「大和姫」は、舞うことこそありませんでしたが、その立ち振る舞い、紡がれる言葉の一つ一つが運んでくる風は、ノスタルジックな香りをまとっていました。

熊襲・出雲との戦いから帰り着いた尊に束の間の憩の間とて許されることはありません。その身の上を嘆く尊に大和姫は、哀れを想い、伊勢の大宮の神宝である「天叢雲剣」と「守り袋」を渡し、これを守りの餞別とします。

伯母から授かりうけた「神宝」を携え、東路を駆け下る尊の心中如何ばかりならんや・・・

一転、現れたのは、すっとんきょーなトークの兄弟。この演目の見どころの一つでもあります、 軽妙な方言をちりばめたトーク。

ここまで、こてこての方言でしゃべる人、近所にいそうでいない・・・けど、もしかしたら、いるかもしれない・・・いや、いるんじゃないの?というような、おもしろさ。身近な感じが、観客席の私たちを一息に物語の世界へと引きずり込んでいきます。

しかし、この演目最大の見せ場は、この「兄ぎし」「弟ぎし」だけでは、おわりません。晴れの舞台に一番いい衣装を着せてもらった『賊首』様の登場で、さらにその力は、パワーアップ!!(『賊首』とかいて「ヒトコノカミ」。正直、神楽に携わっていても、広島神楽しか知らなかった私には、難読漢字の一つでした。)

腰には、2本の刀を差して、手には、たいまつと短剣。なんと、尊達を火攻めにして、よわったところに切りかかる作戦です。ちなみに、片手に短剣。頭には、箱烏帽子の上から『ほっかむり』という不思議な格好していますが、特に浜田地域の賊首さんのスタンダードな格好。この「賊首」とは、何者なのか?相模国の「国造」であると考えられ、お偉いさん(身分ある人)の証として、箱烏帽子をかぶり、ほっかむりで顔を隠しているそうですが、手にした短剣は、浜田系の社中では、ほとんど持っているそうなんですが、なぜ?なのか、まったくこちらは、不明らしいです・・・

おとぼけ兄弟に絡まれる武尊主従の心中を考えるとかなりのものがありますが・・・

(笑いに耐えるの大変だろうな・・・)

まんまとだまされた武尊主従、計略通りに火をかける兄・弟。松明と火打石を持った4人が舞台所狭しと駆け巡り、そこは、一瞬にして火事場となったのです。

尊の危難に宝剣「天叢雲剣」は、勝手に鞘から抜け落ち、懐にあった「守り袋」の口が勝手に開いた・・・・どんなオートメーションなんでしょうか・・・ご神威有難し。

いままでとは、うって変って、真剣な真剣のにらみ合い。

石見神楽ならでわの世界が加速していき、物語もクライマックスへと急加速!!

武主従の武徳の前に兄ぎし・弟ぎしの悪巧みも潰え、この危難を退けたことにより「天叢雲剣」は、草薙払いし剣。「草薙の剣」として、後世に伝わります。(後、壇ノ浦の合戦において剣は、海に沈み、いまだ回収されていません。)

こうして、悲運の皇子『日本武尊』の物語(この手のお話を“貴種流離譚”といいます。)は、クライマックス「伊吹山」の物語へと一気に加速していくのですが、それは、また別の機会・・・

では、3つ目の物語。

今回のタイトルの通り「国家安泰(安全)」の神楽です。

『塵倫』。その表記は、「塵輪」「人倫」とも書きまして、「チンリン」「リンリン」なんて言い方をする地方もあるそうで、一名を「弓八幡」とも申します。

じつは、今回の月一、2番目とこの3番目、あるつながりがあります。

『日本武尊』と「塵倫」の「帯仲津彦命(14代仲哀天皇)」は・・・・・・・・・・・・

親子です。

あ、ご存知の方いらっしゃいました?

おもわせぶりにしてみましたが、そんなわけで14代仲哀帝による鬼退治の物語。

異国より攻め寄せたる軍勢の頭「大日本征伐の大将軍 異国塵倫」。一説には、その名前に『塵』の字があることから、大陸から来た「黄砂」であるとも考えられ、「チンリン」が転訛したものであると考え、中国による日本侵攻戦があったとして、その総大将の名前「陳琳」の名前であるとも考えられます。

仲哀天皇は、その子である「誉田別気命(15代応神天皇)」と「神宮皇后」とならんで「八幡三神と考えられる事もある人物であり、戦前までは、それぞれ「八幡」「皇后(三韓)」「塵倫」として奉納神楽では、「御祭神神楽」として、御祭神様の威徳を讃える神楽として必須だったそうです。

では、今回「月一の舞」初登場の「郷之崎神楽団」さんの報告です。

北広島町新庄に在する龍山八幡神社を母社とする三神楽団の一つで、私自身この塵倫を拝見するのは、3度目くらいになるかとおもいますが・・・ストーリーについては、皆さんよく御存じとおもいますので、割愛します。(笑)

ゆったりとした、六調子独特の奏楽と神楽歌に乗って舞いだした神の二人「仲哀帝」と従者「高麻呂」です。

天皇の威厳に満ちた趣のある足取りと従者の付き従う忠誠心の現れた腰の低い舞い方。

「多くを語らず手先、足運びをを以て、表現する。」と言われる六調子の神髄!といったところでしょうか・・・こちらの舞い方の特徴としては、その足運びでしょうか。非常に軽やかに右・左と踏み込みます。

また、手物が弓矢の場合、弓を背中に担ぐような構え方をみることができます。

神楽の所作は、その地域ごとに異なり、神楽団によっても基にする形が異なると言います。海岸線の神楽は、海の民の動きをとりこみ、山間・農村部の神楽は、農耕の動きを原型とする。以前、地域の方に聞いたことがあるのですが、この所作は、どちらも畑仕事の所作が原型となっている。とお聞きしました。

特徴的なシーンは、まだまだ続きます。大概の場合、皆さんの御覧になった事のある神楽では、口上は、2人ならんで、客席に向かってしゃべるのが常であるともいますが、こちらの神は、なんと、天皇が客席に向かい従者は、それに対して、ひざを折り、客背に向かい背を向けています。

それぞれ御幣と弓矢を取り換え、天皇の退場と共に幕の左右から鬼たちが、現れますが、最初の内は、出ては、引っ込み、引っ込んでは、出てくる。

矢上系六調子の「塵倫」と言えば、加計地域の「1鬼」の形を思い浮かべる方が多いと思いますが、こちらは、3鬼。

山を越えた本場「矢上」の地域では、3鬼の形式ですから、その影響が色濃いと考えれば、これも地域・風土の特徴ですね?

鬼が三体そろえば、ここからは、「衣装見せ」とよばれるパート。

鬼の「型」といえば、阿須那(高田系)では、右手で鬼棒をつき、空いた左手を顔の横に構えるアノポーズを想像しますが、これも郷之崎さんの特徴だそうで、左手を手刀のようにして高くつきだし、なにかを受けるような所作。古来、広島地域では、塵倫とは、御尚にであるとされ、「夜叉面」をかぶりますが、この手の形もその証の一つであると考えられているそうです。

気が付いた方もおられるとおもいますが、合戦になるとそれまで「ぴし!」っとのばされて、きれいにそろっていた指がだんだんと、はなれ、何かをひっかくように変わっていきます。鬼たちの線意の現れか・・・こうした細やかな表現こそ「旧舞」と呼ばれる所以、真髄であると痛感する舞でありました。

衣装見せの舞は、ゆったりと緩急が生み出すその舞に舞台は、たなびく黒雲の上に姿を変え、霞の中と化け、あたかも天空を飛行する異形の気高き将軍と軍勢の姿と見えました。

石見では、「2鬼2神」。阿須那では、「2神3鬼」。矢上(加計・芸北筋)では、「1鬼2神」。その出典もなにもかもがすべて、謎の演目であり、地域によってこれだけ特徴的な表現をされる「塵倫」。御覧になった皆様にはどのように映ったのでしょうか?

さて、「国家鎮護」が続きましたが、最後・とりを飾るのが「無病息災」津浪神楽団さんの「鐘馗」。1鬼1神のオーソドックスな舞であり、新舞に注目が注がれる今日にあっては、「退屈な舞」と感じる方も少なくないと思いますが、シンプルであるがゆえに舞手の技量があらわになってしまうため、団・社中の中でも実力の認められた舞手にしか許されない、気品と威厳に満ちた重要な舞の一つです。

さて、ストーリですが、その出典は、意外に身近なところで、お隣(現在の岡山県)の備後国風土記に見える”蘇民将来奇譚”です。ご存じない方の為にこちらからのアプローチしてみようかと思いましたが・・・それは、また次回。(汗)

(すでに原稿締切過ぎてるのと、紙面の都合で割愛させて頂きます。)

また、「鐘馗様」といえば、5月人形の旗上りでもご存知の方もあると思いますが、遠くは、戦国武将の旗印としても使われており、かの有名な「槍の又左(やりのまたざ)」と呼ばれた犬千代さん・・・あ、加賀100万石の藩祖「前田又左衛門利家」公のものとしてしられるところであろうかと思います。

座付けの後、じっくりと重厚な奏楽に合わせて幕を切って現れた鐘馗大神。

その一歩一歩は、重厚そのもの。頭の切り方ひとつ、手の返し方一つ、確かに威厳と歴史の重みに裏打ちされた神の舞でした。

水干を着用し、面をかぶったまま舞われるその重厚な舞は、技量と体力、その両方を要求されるものでありましょう。

入れ替わって、怪しげな笛の音とともに幕の端から姿をのぞかせたのは、四百四病の司である大疫神。その姿は、数ある鬼の中でもとりわけ特徴的で髭をたくわえた、男鬼の姿でありますが、一見愛嬌のある顔をしています。ゆーっくりとあらわれる疫神と大神の目が合うたびに疫神は、再び姿を隠してしまいます。

昔、親戚の子どもがこの神楽を説明してあげると「アン○ン○ン」と「バイ○ン○ン」なんだね?と言ったことがありました…表現としては、悪くないのか・・・?

四百四病の司。諸病の根源であるこの鬼は、ゆっくりと空気をむしばむように、地面すれすれから現れ、天を染め上げんと伸び上るその動きは、この「大疫神」の一番の特徴の一つで、記憶に鮮やかに残る所でもあると思います。

そして、合戦となるわけですが、この鐘馗という演目の合戦は、やはりほかの演目と大きく異なり、特徴的なものがテンコ盛り。

鐘馗大神の持つのは、茅の輪を以て、目に見えざる大疫神を捕らえ、宝剣を以てこれを退治する。

ふつう、合戦のクライマックスは、飛び込みと呼ばれる。前後に交差する動きからとどめになりますよね?

しかし、鐘馗にには、そのようなシーン。ないんです。前に飛び出した大疫神を茅の輪でとらえ、宝剣で突く!突く!突く!疫神も首に0ひっかけられた茅の輪を外そうともがき暴れます。

四百四病の司と武神「素戔嗚尊」の鬩ぎ合い。一命とられては、一大事と暴れ回る大疫神ですが、、そのままずりずりと後退して、幕の中へと消えていくわけです。

これは、鐘馗だけの独特の動きです。なぜ、こうなのか?ある説によれば、大疫神の特性からだといわれているそうです。

ふつうの鬼との合戦のクライマックスの場合、背中を討たれることは、タブーです。ですから、交差した瞬間、振り返って一歩前に踏み込むくらいの勢いがある方が良いとされています。しかし、鐘馗の大疫神は、病原菌の類ですから、後に残ってもらっては、後々、病の流行を残すことになってしまいます。そこで、跡形もなく幕の中に滑り込むようにきえていくのだと考えられているそうです。もちろん、これは、諸説ある中の一つの考え方です。

では、以上で今年度一発目の月一の舞、「国家安泰・無病息災」の特派員報告を終わらせて頂きます。報告は、臨時特派員Iがお送りいたしました。

さて、初回から事件です。

常任特派員が都合により執筆がかないませんので、ふたたび、戻ってまりました、臨時特任特派員『I』でございます!

私の話は、頭が爆発するらしいのですが・・・・汗

気にせず、ガンガンまいりましゅっ!!!(噛んだ・・・・)(―_―)!!

ものごとは、最初が肝心!といいますので、ばしっと、いってみましょう。

私の特派員報告の持ち味は、独自のアカデミックにすすめるわけですが、まぁ、生暖かい目で読んでくだされば有難いかと存じます。

それでは、先月(4月)の報告、はじまり、はじまり~(^皿^)/

まずは~神楽のそのはじめ~♪

神楽の始まりと言われる神代の物語。

現れた天照大神(“アマテラスオオヒルメムチノミコト”こう書くと、途中から、だれかわからない・・・汗)。

緩急のある舞に翻るその衣は、決して派手さは、ありませんが、気品のある最高神の名に恥じぬ舞でありました。

大神の閉じこもられた後、世界は、常闇となり世のすべてを憂えた八百万の神々は、「天八十河原」へと参集し、各々計略をめぐらします。あ、これ、言葉が悪いですね。この真っ暗闇の神様サミット(非常事態対策会議。かな?)対策本部長「八志思兼命」の下、神様たちが「神謀(かんはかり)」を重ねたと記紀説話にありますが、ここで「天児屋根命」の登場。その口上には、「思兼命」の名前も聞き取れました。

「児屋根」は、祭祀一切をつかさどる役割を担っていました。

(ちなみに、この児屋根は、後に天孫降臨に同行しまして、この子孫は、宮中の儀式一切を司る事を務めとし、「中臣氏」を称しました。皆様ご存知「中臣鎌足」もこの神様の子孫です。)

老人の面であり、腰をかがめた舞は、非常に大変だと思います・・・(私も、実際経験ありますが・・・汗)

しかし、それをものともしないような、ひざのクッションをフルに使った特徴的な歩です。その一歩一歩は、常闇となりはてた世界を踏みしめ、たどりゆく足運びといったところなのでしょうか・・・?続いて「天太玉命」の登場となります。

2柱の神様(神様の数え方は、“人”じゃなくて、“柱(はしら)”なんです。)この2柱がそろって、手物を「鈴」に替えて、この神楽の特徴の一つ「鈴合せ」の場面になるわけですが、ここで注目。ふつう、鈴に持ち替えてすぐに「しゃしゃらしゃ、しゃしゃしゃらしゃ♪」とあの特徴的な拍子が聞こえてくるわけですが、(芸北系の神楽は、不勉強で恐縮なのですが・・・)鈴合わせに入るまでに2柱の対舞で大変特徴的な動きを見せます。

そして、岩戸の御宝前にたどり着いた2柱は、さらに次の神様が登場です。「岩戸」のメインイベント、神様のアイドル(?)「天鈿女命」の登場です。

一名を「サルメキミ」。諸芸の始祖とうたわれ、代々宮中の芸事をつかさどる一族は、「サルメ氏」を名乗るようになるそうです。

(「サル」。モンキーじゃないですよ?鈿女の旦那さんは、だれでしたっけ?そう、彼女の旦那こそ道案内の神「猿田彦」。サルメの名前は、こちらの影響らしいです。)

ということで、鈿女の舞。「千代の御神楽」と呼ばれる舞ですが、皆様ご存知のとおり、「これぞ神楽のはじめなり~♪」というわけで、この時の鈿女の舞が今日の神楽の原点になったと言われておりますね?

わざと帯を解けるように結び、はだけるように着付けていたといいますから、これを我が国初のス○○っぷ。という方もいらっしゃいますが…汗

ゆったりとかわいらしく歩み始めた鈿女の舞は、どんどんすすむにつれて、拍子が力強くなり、アップテンポになるにつれて、体の揺らぎ、捻りがおおきくなり、まさしく「あなおもしろし。」と、狂乱の舞に酔いしれる神々のごとく見るものをどんどん、世界に引きずり込んでいきますが、アマテラスが岩戸を開くことは、ありません。

ここまでくれば、最後の切り札・高天原一の力持ち「手力男命」の登場です。

さらに特徴的な拍子にのって、力強く現れた神は、長刀を片手に岩戸に挑みますが、大神の加護か、威徳か、刃の通じぬ岩の戸に武器をあきらめ、ついにその怪力を見せ、岩戸をその手で引き開ける事に成功します。

このとき引き開けた扉をそのまま引きちぎり、投げ飛ばした先が皆様ご存知「信州戸隠山」ということで、神楽って、どこかつながっているんですね~

そのため、今でも宮崎県の「天岩戸神社」にある「岩屋」には、片側分しか扉になる岩が存在しないとか・・・・・

こうして、暗闇となった世界に「光」が戻ります。

天照大神が太陽神であることから、この「岩戸事件」を「日食」であると考えられたり、天照の岩屋入りと岩屋からの出戸が「鎮魂」と「魂振」であると言われ、魂の再生であるとかんがえることもできます。

続いて、空気がガラッと変わって石州「石見神楽」の世界です。

「日本武尊」。まだ、漢字もまともに読めない小学1年生のころ、これを「ニホンブソン」と呼んで、親父に「アーホ。」と言われたものです。

なんで、「日本」と書いて、「ヤマト」なんだぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!!

さて、気を取り直して、報告を続けます。(笑)

広島の方にもなじみの深いタイトルですが、広島(特に高田系の阿須那系地域)のものとは、少々異なります。

大足忍彦代分王(オオタラシヒコシロワケノオオキミ)の第2皇子・・・あ、わかりにくいですね・・・・「人皇十二代景行天皇」の第二皇子「小碓命」、このタイトル新舞では、女装して熊襲の酋長兄弟を倒すお話ですが、このお話は、「熊襲」と呼ばれ、「日本武尊」と言えば、「草薙の剣」のお話(俗に“東夷征伐”と呼ばれます。)の事になります。矢上系では、こちらの「東夷征伐」として、保持される広島の神楽団さんもありますね?

順番で行けば、すでに熊襲征伐を済ませた後のお話ですから、「日本武尊」と名乗って、登場する皇子主従。「悲劇の皇子」と呼ばれる命の足取りは、天皇家の威厳を守るための使命に満ち満ちた足取りに見えました。

東に旅立つ皇子が立ち寄った先は、伊勢の大宮。伯母「大和姫」の元でした。

さて、「大和姫」とは、どなたさまなのか?広島の方には、なじみが薄いと思いますので、解説をば・・・

「伯母」とあるわけですから、命の父「景行天皇」のお姉さまです。記紀によれば、はじめて皇居以外に皇祖「天照大神」を祭る場所を求めた人物で、伊勢の大宮をその場所とさだめて、大神を祭り、自ら大神を斎奉る事を務めとしました。

彼女こそ「斎宮」の始まりであり、この場所こそ現在の通称「伊勢神宮」のはじまりなのです。(あ、皆さん知ってました?“伊勢神宮”って、お社は、存在しないんですよ?)

その「大和姫」は、舞うことこそありませんでしたが、その立ち振る舞い、紡がれる言葉の一つ一つが運んでくる風は、ノスタルジックな香りをまとっていました。

熊襲・出雲との戦いから帰り着いた尊に束の間の憩の間とて許されることはありません。その身の上を嘆く尊に大和姫は、哀れを想い、伊勢の大宮の神宝である「天叢雲剣」と「守り袋」を渡し、これを守りの餞別とします。

伯母から授かりうけた「神宝」を携え、東路を駆け下る尊の心中如何ばかりならんや・・・

一転、現れたのは、すっとんきょーなトークの兄弟。この演目の見どころの一つでもあります、 軽妙な方言をちりばめたトーク。

ここまで、こてこての方言でしゃべる人、近所にいそうでいない・・・けど、もしかしたら、いるかもしれない・・・いや、いるんじゃないの?というような、おもしろさ。身近な感じが、観客席の私たちを一息に物語の世界へと引きずり込んでいきます。

しかし、この演目最大の見せ場は、この「兄ぎし」「弟ぎし」だけでは、おわりません。晴れの舞台に一番いい衣装を着せてもらった『賊首』様の登場で、さらにその力は、パワーアップ!!(『賊首』とかいて「ヒトコノカミ」。正直、神楽に携わっていても、広島神楽しか知らなかった私には、難読漢字の一つでした。)

腰には、2本の刀を差して、手には、たいまつと短剣。なんと、尊達を火攻めにして、よわったところに切りかかる作戦です。ちなみに、片手に短剣。頭には、箱烏帽子の上から『ほっかむり』という不思議な格好していますが、特に浜田地域の賊首さんのスタンダードな格好。この「賊首」とは、何者なのか?相模国の「国造」であると考えられ、お偉いさん(身分ある人)の証として、箱烏帽子をかぶり、ほっかむりで顔を隠しているそうですが、手にした短剣は、浜田系の社中では、ほとんど持っているそうなんですが、なぜ?なのか、まったくこちらは、不明らしいです・・・

おとぼけ兄弟に絡まれる武尊主従の心中を考えるとかなりのものがありますが・・・

(笑いに耐えるの大変だろうな・・・)

まんまとだまされた武尊主従、計略通りに火をかける兄・弟。松明と火打石を持った4人が舞台所狭しと駆け巡り、そこは、一瞬にして火事場となったのです。

尊の危難に宝剣「天叢雲剣」は、勝手に鞘から抜け落ち、懐にあった「守り袋」の口が勝手に開いた・・・・どんなオートメーションなんでしょうか・・・ご神威有難し。

いままでとは、うって変って、真剣な真剣のにらみ合い。

石見神楽ならでわの世界が加速していき、物語もクライマックスへと急加速!!

武主従の武徳の前に兄ぎし・弟ぎしの悪巧みも潰え、この危難を退けたことにより「天叢雲剣」は、草薙払いし剣。「草薙の剣」として、後世に伝わります。(後、壇ノ浦の合戦において剣は、海に沈み、いまだ回収されていません。)

こうして、悲運の皇子『日本武尊』の物語(この手のお話を“貴種流離譚”といいます。)は、クライマックス「伊吹山」の物語へと一気に加速していくのですが、それは、また別の機会・・・

では、3つ目の物語。

今回のタイトルの通り「国家安泰(安全)」の神楽です。

『塵倫』。その表記は、「塵輪」「人倫」とも書きまして、「チンリン」「リンリン」なんて言い方をする地方もあるそうで、一名を「弓八幡」とも申します。

じつは、今回の月一、2番目とこの3番目、あるつながりがあります。

『日本武尊』と「塵倫」の「帯仲津彦命(14代仲哀天皇)」は・・・・・・・・・・・・

親子です。

あ、ご存知の方いらっしゃいました?

おもわせぶりにしてみましたが、そんなわけで14代仲哀帝による鬼退治の物語。

異国より攻め寄せたる軍勢の頭「大日本征伐の大将軍 異国塵倫」。一説には、その名前に『塵』の字があることから、大陸から来た「黄砂」であるとも考えられ、「チンリン」が転訛したものであると考え、中国による日本侵攻戦があったとして、その総大将の名前「陳琳」の名前であるとも考えられます。

仲哀天皇は、その子である「誉田別気命(15代応神天皇)」と「神宮皇后」とならんで「八幡三神と考えられる事もある人物であり、戦前までは、それぞれ「八幡」「皇后(三韓)」「塵倫」として奉納神楽では、「御祭神神楽」として、御祭神様の威徳を讃える神楽として必須だったそうです。

では、今回「月一の舞」初登場の「郷之崎神楽団」さんの報告です。

北広島町新庄に在する龍山八幡神社を母社とする三神楽団の一つで、私自身この塵倫を拝見するのは、3度目くらいになるかとおもいますが・・・ストーリーについては、皆さんよく御存じとおもいますので、割愛します。(笑)

ゆったりとした、六調子独特の奏楽と神楽歌に乗って舞いだした神の二人「仲哀帝」と従者「高麻呂」です。

天皇の威厳に満ちた趣のある足取りと従者の付き従う忠誠心の現れた腰の低い舞い方。

「多くを語らず手先、足運びをを以て、表現する。」と言われる六調子の神髄!といったところでしょうか・・・こちらの舞い方の特徴としては、その足運びでしょうか。非常に軽やかに右・左と踏み込みます。

また、手物が弓矢の場合、弓を背中に担ぐような構え方をみることができます。

神楽の所作は、その地域ごとに異なり、神楽団によっても基にする形が異なると言います。海岸線の神楽は、海の民の動きをとりこみ、山間・農村部の神楽は、農耕の動きを原型とする。以前、地域の方に聞いたことがあるのですが、この所作は、どちらも畑仕事の所作が原型となっている。とお聞きしました。

特徴的なシーンは、まだまだ続きます。大概の場合、皆さんの御覧になった事のある神楽では、口上は、2人ならんで、客席に向かってしゃべるのが常であるともいますが、こちらの神は、なんと、天皇が客席に向かい従者は、それに対して、ひざを折り、客背に向かい背を向けています。

それぞれ御幣と弓矢を取り換え、天皇の退場と共に幕の左右から鬼たちが、現れますが、最初の内は、出ては、引っ込み、引っ込んでは、出てくる。

矢上系六調子の「塵倫」と言えば、加計地域の「1鬼」の形を思い浮かべる方が多いと思いますが、こちらは、3鬼。

山を越えた本場「矢上」の地域では、3鬼の形式ですから、その影響が色濃いと考えれば、これも地域・風土の特徴ですね?

鬼が三体そろえば、ここからは、「衣装見せ」とよばれるパート。

鬼の「型」といえば、阿須那(高田系)では、右手で鬼棒をつき、空いた左手を顔の横に構えるアノポーズを想像しますが、これも郷之崎さんの特徴だそうで、左手を手刀のようにして高くつきだし、なにかを受けるような所作。古来、広島地域では、塵倫とは、御尚にであるとされ、「夜叉面」をかぶりますが、この手の形もその証の一つであると考えられているそうです。

気が付いた方もおられるとおもいますが、合戦になるとそれまで「ぴし!」っとのばされて、きれいにそろっていた指がだんだんと、はなれ、何かをひっかくように変わっていきます。鬼たちの線意の現れか・・・こうした細やかな表現こそ「旧舞」と呼ばれる所以、真髄であると痛感する舞でありました。

衣装見せの舞は、ゆったりと緩急が生み出すその舞に舞台は、たなびく黒雲の上に姿を変え、霞の中と化け、あたかも天空を飛行する異形の気高き将軍と軍勢の姿と見えました。

石見では、「2鬼2神」。阿須那では、「2神3鬼」。矢上(加計・芸北筋)では、「1鬼2神」。その出典もなにもかもがすべて、謎の演目であり、地域によってこれだけ特徴的な表現をされる「塵倫」。御覧になった皆様にはどのように映ったのでしょうか?

さて、「国家鎮護」が続きましたが、最後・とりを飾るのが「無病息災」津浪神楽団さんの「鐘馗」。1鬼1神のオーソドックスな舞であり、新舞に注目が注がれる今日にあっては、「退屈な舞」と感じる方も少なくないと思いますが、シンプルであるがゆえに舞手の技量があらわになってしまうため、団・社中の中でも実力の認められた舞手にしか許されない、気品と威厳に満ちた重要な舞の一つです。

さて、ストーリですが、その出典は、意外に身近なところで、お隣(現在の岡山県)の備後国風土記に見える”蘇民将来奇譚”です。ご存じない方の為にこちらからのアプローチしてみようかと思いましたが・・・それは、また次回。(汗)

(すでに原稿締切過ぎてるのと、紙面の都合で割愛させて頂きます。)

また、「鐘馗様」といえば、5月人形の旗上りでもご存知の方もあると思いますが、遠くは、戦国武将の旗印としても使われており、かの有名な「槍の又左(やりのまたざ)」と呼ばれた犬千代さん・・・あ、加賀100万石の藩祖「前田又左衛門利家」公のものとしてしられるところであろうかと思います。

座付けの後、じっくりと重厚な奏楽に合わせて幕を切って現れた鐘馗大神。

その一歩一歩は、重厚そのもの。頭の切り方ひとつ、手の返し方一つ、確かに威厳と歴史の重みに裏打ちされた神の舞でした。

水干を着用し、面をかぶったまま舞われるその重厚な舞は、技量と体力、その両方を要求されるものでありましょう。

入れ替わって、怪しげな笛の音とともに幕の端から姿をのぞかせたのは、四百四病の司である大疫神。その姿は、数ある鬼の中でもとりわけ特徴的で髭をたくわえた、男鬼の姿でありますが、一見愛嬌のある顔をしています。ゆーっくりとあらわれる疫神と大神の目が合うたびに疫神は、再び姿を隠してしまいます。

昔、親戚の子どもがこの神楽を説明してあげると「アン○ン○ン」と「バイ○ン○ン」なんだね?と言ったことがありました…表現としては、悪くないのか・・・?

四百四病の司。諸病の根源であるこの鬼は、ゆっくりと空気をむしばむように、地面すれすれから現れ、天を染め上げんと伸び上るその動きは、この「大疫神」の一番の特徴の一つで、記憶に鮮やかに残る所でもあると思います。

そして、合戦となるわけですが、この鐘馗という演目の合戦は、やはりほかの演目と大きく異なり、特徴的なものがテンコ盛り。

鐘馗大神の持つのは、茅の輪を以て、目に見えざる大疫神を捕らえ、宝剣を以てこれを退治する。

ふつう、合戦のクライマックスは、飛び込みと呼ばれる。前後に交差する動きからとどめになりますよね?

しかし、鐘馗にには、そのようなシーン。ないんです。前に飛び出した大疫神を茅の輪でとらえ、宝剣で突く!突く!突く!疫神も首に0ひっかけられた茅の輪を外そうともがき暴れます。

四百四病の司と武神「素戔嗚尊」の鬩ぎ合い。一命とられては、一大事と暴れ回る大疫神ですが、、そのままずりずりと後退して、幕の中へと消えていくわけです。

これは、鐘馗だけの独特の動きです。なぜ、こうなのか?ある説によれば、大疫神の特性からだといわれているそうです。

ふつうの鬼との合戦のクライマックスの場合、背中を討たれることは、タブーです。ですから、交差した瞬間、振り返って一歩前に踏み込むくらいの勢いがある方が良いとされています。しかし、鐘馗の大疫神は、病原菌の類ですから、後に残ってもらっては、後々、病の流行を残すことになってしまいます。そこで、跡形もなく幕の中に滑り込むようにきえていくのだと考えられているそうです。もちろん、これは、諸説ある中の一つの考え方です。

では、以上で今年度一発目の月一の舞、「国家安泰・無病息災」の特派員報告を終わらせて頂きます。報告は、臨時特派員Iがお送りいたしました。

2014,05,11 Sun 10:04

新着コメント

島根県益田市にある益田商店会です。

2015年3月1日(日)にグラントワでイベントを行います。

その中で、松原神楽社中さんを呼んで神楽公演を行います。

入場無料ですのでお気軽にお越しください。

宗味市スタンプラリー

宗味市をまわって豪華賞品をゲット!!

益田商店会のお店をまわってスタンプをいっぱい集めよう!

3月1日の抽選会(グラントワ大ホール)にみんなでお越しください!!

スタンプ台紙は益田商店会の各お店にあります。

スタンプラリー期間 2月22日(日)~28日(土)

抽選会

日時 3月1日(日)10:00~15:00 ※抽選は11:00~

場所 島根県芸術文化センター「グラントワ」(益田市有明町5-15)

物品販売(ホワイエ)

様々な出店があります。

地元のおいしいものも揃えております。

グラントワ・マスコット・キャラクター「オロチくん」

萩・石見空港マラソン全国大会キャラクター「空runちゃん」

ますだ暮らしキャラクター「わさまる」

益田市特産ゆずと益田アムスメロンPRキャラクター「ゆず子&メロ太」

がやってくる!!

三宅御土居跡のパネル展示

催し物(大ホール)

入場無料

※撮影は最後列席のみ可能。三脚使用不可。

演奏会 益田市民吹奏楽団

10:00~11:00(開場9:45)

石見神楽公演 松原神楽社中

12:30~15:00

豪華賞品を当てよう!

1等 3本

2等 3本

3等 10本

4等 20本

5等 20本

6等 50本

残念賞 671本

お問い合わせ

10:00~17:00

TEL 0856・31・1822(株式会社丸田)

TEL 0856・22・1820(有限会社さいとう)

サイト内 島根県芸術文化センター「グラントワ」 紹介ページはこちら

2015年3月1日(日)にグラントワでイベントを行います。

その中で、松原神楽社中さんを呼んで神楽公演を行います。

入場無料ですのでお気軽にお越しください。

宗味市スタンプラリー

宗味市をまわって豪華賞品をゲット!!

益田商店会のお店をまわってスタンプをいっぱい集めよう!

3月1日の抽選会(グラントワ大ホール)にみんなでお越しください!!

スタンプ台紙は益田商店会の各お店にあります。

スタンプラリー期間 2月22日(日)~28日(土)

抽選会

日時 3月1日(日)10:00~15:00 ※抽選は11:00~

場所 島根県芸術文化センター「グラントワ」(益田市有明町5-15)

物品販売(ホワイエ)

様々な出店があります。

地元のおいしいものも揃えております。

グラントワ・マスコット・キャラクター「オロチくん」

萩・石見空港マラソン全国大会キャラクター「空runちゃん」

ますだ暮らしキャラクター「わさまる」

益田市特産ゆずと益田アムスメロンPRキャラクター「ゆず子&メロ太」

がやってくる!!

三宅御土居跡のパネル展示

催し物(大ホール)

入場無料

※撮影は最後列席のみ可能。三脚使用不可。

演奏会 益田市民吹奏楽団

10:00~11:00(開場9:45)

石見神楽公演 松原神楽社中

12:30~15:00

豪華賞品を当てよう!

1等 3本

2等 3本

3等 10本

4等 20本

5等 20本

6等 50本

残念賞 671本

お問い合わせ

10:00~17:00

TEL 0856・31・1822(株式会社丸田)

TEL 0856・22・1820(有限会社さいとう)

サイト内 島根県芸術文化センター「グラントワ」 紹介ページはこちら

| 益田商店会 | EMAIL | URL | 15/02/26 12:48 | oW47Kq.g |

千葉県我孫子市発達障害者支援センター

奥山ですけど管理人を殴るぞ

奥山ですけど管理人を殴るぞ

| 047-444-3231 | EMAIL | URL | 14/12/26 15:48 | KNj54AAE |

お疲れさまです

詳しく調べてあってびっくりしました

是非とも出典を教えて欲しいです

臨時特派員さん凄いですね!

次回の投稿も楽しみに待ってます

そういえば前の列に並ぶ為に玄関辺りに椅子が置いてあったんですが、あれっていいんですか?

朝早く行っても前の列に並べなかったときはかなり落ち込みましたが(笑)

詳しく調べてあってびっくりしました

是非とも出典を教えて欲しいです

臨時特派員さん凄いですね!

次回の投稿も楽しみに待ってます

そういえば前の列に並ぶ為に玄関辺りに椅子が置いてあったんですが、あれっていいんですか?

朝早く行っても前の列に並べなかったときはかなり落ち込みましたが(笑)

| 神楽人間 | EMAIL | URL | 14/05/11 15:41 | R/Q/Rk/M |

気にせずガンガン詳しく説明していただけるのは良いのですか、演舞して下さった神楽団の名前の紹介くらいあっても宜しいのでは。

| 神楽ファン | EMAIL | URL | 14/05/11 11:46 | HxZRuZz2 |

さてRCC早春神楽共演大会で、私が神楽以外で楽しみにしていることがもう一つ。それがパンフレット購入で挑戦できるくじ引き!これも去年できなかったので、今年は二部購入して二回挑戦!すると一つは高級醤油、もう一つはマウスパッドが当たりました!みなさんはいかがでしたか?

大塚神楽団「伊吹山」。倭健命(やまとたけるのみこと)の最後の物語で、ファンのみなさんもよくご存知の演目と思います。しかし、「新たなる挑戦」に相応しく、大塚さん独自の演出で、一味違った「伊吹山」を楽しめました。冒頭の場面では倭健命のこれまでの武勇伝に加え、伊吹山へと向かういきさつが詳しく語られます。普段目にしない場面や登場人物など、興味深く拝見しました。そして伊吹山の山神との戦い。妖術を駆使する山神に対し、命は大苦戦を強いられます。舞台全てを覆うほどの巨大な落としグモには、客席から大歓声が。さすがにこれは敵わない…と誰もが思われたに違いありません。それだけに、退治の瞬間には会場中から力強い拍手が送られていました。

横田神楽団「紅葉狩」。広島の神楽を代表する上演を誰もが楽しみにされていたことでしょう。神楽の魅力がいっぱいに詰まったこの演目。高田舞いと呼ばれる、優雅な舞は、見る側の気持ちを落ち着けてくれますね。お囃子も重なって、癒しの効果を得るようです。中でも鬼女たち三人の舞は、なんといってもこの演目ならではの見どころ。寸分の狂いもない、研ぎ澄まされたような舞は、舞手さんだけでなく、お客さんともシンクロして一体感を感じさせてくれます。クライマックスの合戦では、さらに迫力とスピード感がプラス。どんなに激しくなっても、細部まで手を抜かず上品さを感じさせる。「舞」の美しさをとことん追求されているように見えました。

最後は中川戸神楽団「板蓋宮」。これもみなさんよくご存知、「元祖スーパー神楽」、あるいは「ホール神楽の出発点」。当時は誰も考えもしなかったような演出が、今では多くの人に受け入れられ、神楽の新しい可能性と新しいファンの開拓の両方に道を示していることは、もはや周知の事実。今大会のようなイベントが増えた昨今、創作神楽や新しい演出が次々と登場し、ファンを魅了し続けています。そんな中でも、その第一歩となったこの演目が、20年以上たった今も、新しいものに埋もれることなく、舞い継がれてきていることを非常に嬉しく思います。今回のステージで全ての仕掛けが上手くいったことは、中川戸さんもスタッフさんもホッとされたことでしょう(笑)。

以上、今年で16回目を数えた「RCC早春神楽共演大会」の報告でした。

大塚神楽団「伊吹山」。倭健命(やまとたけるのみこと)の最後の物語で、ファンのみなさんもよくご存知の演目と思います。しかし、「新たなる挑戦」に相応しく、大塚さん独自の演出で、一味違った「伊吹山」を楽しめました。冒頭の場面では倭健命のこれまでの武勇伝に加え、伊吹山へと向かういきさつが詳しく語られます。普段目にしない場面や登場人物など、興味深く拝見しました。そして伊吹山の山神との戦い。妖術を駆使する山神に対し、命は大苦戦を強いられます。舞台全てを覆うほどの巨大な落としグモには、客席から大歓声が。さすがにこれは敵わない…と誰もが思われたに違いありません。それだけに、退治の瞬間には会場中から力強い拍手が送られていました。

横田神楽団「紅葉狩」。広島の神楽を代表する上演を誰もが楽しみにされていたことでしょう。神楽の魅力がいっぱいに詰まったこの演目。高田舞いと呼ばれる、優雅な舞は、見る側の気持ちを落ち着けてくれますね。お囃子も重なって、癒しの効果を得るようです。中でも鬼女たち三人の舞は、なんといってもこの演目ならではの見どころ。寸分の狂いもない、研ぎ澄まされたような舞は、舞手さんだけでなく、お客さんともシンクロして一体感を感じさせてくれます。クライマックスの合戦では、さらに迫力とスピード感がプラス。どんなに激しくなっても、細部まで手を抜かず上品さを感じさせる。「舞」の美しさをとことん追求されているように見えました。

最後は中川戸神楽団「板蓋宮」。これもみなさんよくご存知、「元祖スーパー神楽」、あるいは「ホール神楽の出発点」。当時は誰も考えもしなかったような演出が、今では多くの人に受け入れられ、神楽の新しい可能性と新しいファンの開拓の両方に道を示していることは、もはや周知の事実。今大会のようなイベントが増えた昨今、創作神楽や新しい演出が次々と登場し、ファンを魅了し続けています。そんな中でも、その第一歩となったこの演目が、20年以上たった今も、新しいものに埋もれることなく、舞い継がれてきていることを非常に嬉しく思います。今回のステージで全ての仕掛けが上手くいったことは、中川戸さんもスタッフさんもホッとされたことでしょう(笑)。

以上、今年で16回目を数えた「RCC早春神楽共演大会」の報告でした。

2014,03,01 Sat 16:38

新着コメント

ただ単に批判ばかりしてるアホは

引きこもりだろう

神楽について語り合える友人が居らず

バクサイで講釈垂れるが明らかに

的外れ

この歌舞伎おじさんは精神障害者だろう

元スレみれば会話が成立してないのが

よくわかる。

伝統文化?

お前はまず人として他人の意見を理解する勉強しろよ

会話が一方通行、よほど私生活で

人と話す機会がないんだな笑

安芸高田市の神楽がよその神楽と違って

他に奉納に呼ばれないから嫉妬してるのかな

そりゃいじめ団員やセクハラ団員が

居るんだから呼ばれやせんわ

引きこもりだろう

神楽について語り合える友人が居らず

バクサイで講釈垂れるが明らかに

的外れ

この歌舞伎おじさんは精神障害者だろう

元スレみれば会話が成立してないのが

よくわかる。

伝統文化?

お前はまず人として他人の意見を理解する勉強しろよ

会話が一方通行、よほど私生活で

人と話す機会がないんだな笑

安芸高田市の神楽がよその神楽と違って

他に奉納に呼ばれないから嫉妬してるのかな

そりゃいじめ団員やセクハラ団員が

居るんだから呼ばれやせんわ

| 名無し | EMAIL | URL | 22/09/19 22:40 | Mzz5txNs |

662022/09/14 20:19最新レス

>>65

歌舞伎や能を見て伝統文化を勉強しなさい。

あなたが望んでるのは、おそらく手品やイリュージョンです。

あらすじを知らないから、回る、飛ぶ、化けるにしか目がいかないだけ。それは飽きるに決まってる

[匿名さん]

これこれ

この人同じ書き込みばっかり

もう二十回はこのレスみたよ

日本語イカレとるし、精神疾患の疑いあり

事実 安芸高田市の神楽はオワコン

それを認められないだけよなw

つか 最後の部分

飽きられてるの半ば認めてるよね

話をすげ替えようとして恥かいてるねw

よほど悔しいんだろ

よその神楽が盛り上がっとるけぇなw

2022/09/14 20:46

最新レス

>>66

それな。結局ニワカが大杉るんだよ。本当の舞いが分からないのんが多いわ。

[匿名さん]

はい

またわけのわからんバカがきた↑

気持ち悪いね高田人(笑)

>>65

歌舞伎や能を見て伝統文化を勉強しなさい。

あなたが望んでるのは、おそらく手品やイリュージョンです。

あらすじを知らないから、回る、飛ぶ、化けるにしか目がいかないだけ。それは飽きるに決まってる

[匿名さん]

これこれ

この人同じ書き込みばっかり

もう二十回はこのレスみたよ

日本語イカレとるし、精神疾患の疑いあり

事実 安芸高田市の神楽はオワコン

それを認められないだけよなw

つか 最後の部分

飽きられてるの半ば認めてるよね

話をすげ替えようとして恥かいてるねw

よほど悔しいんだろ

よその神楽が盛り上がっとるけぇなw

2022/09/14 20:46

最新レス

>>66

それな。結局ニワカが大杉るんだよ。本当の舞いが分からないのんが多いわ。

[匿名さん]

はい

またわけのわからんバカがきた↑

気持ち悪いね高田人(笑)

| 影口 | EMAIL | URL | 22/09/14 20:50 | Wfjw37HQ |

https://i.imgur.com/seIgaIw.png

ジュン 誹謗中傷バレてるよ

ジュン 誹謗中傷バレてるよ

| 名無し | EMAIL | URL | 22/09/01 19:56 | oqWjfG9o |

2022/08/04 08:34

正当化してるやつらのプロフィールとか見ると

M乃木、Y谷、S張大好き!とか書いてあって察する…笑

[匿名さん]

誹謗中傷してるこどおじ

実際は嫉妬だろ 安芸高田市の団体よりあちこち奉納呼ばれてるからねー。

情けなくならんの おじん

正当化してるやつらのプロフィールとか見ると

M乃木、Y谷、S張大好き!とか書いてあって察する…笑

[匿名さん]

誹謗中傷してるこどおじ

実際は嫉妬だろ 安芸高田市の団体よりあちこち奉納呼ばれてるからねー。

情けなくならんの おじん

| 爆サイ高田 | EMAIL | URL | 22/08/04 12:06 | 8flIAQ4A |

https://bakusai.com/thr_res/acode=8/ctgid=104/bid=2149/tid=10528371/tp=1/

くずの居場所

くずの居場所

| 爆サイ高田 | EMAIL | URL | 22/08/04 01:45 | x9Yr6XMY |

第三部~新たなる神楽への挑戦~

原田神楽団「悪狐伝」。主役はもちろん金毛白面九尾の狐ですが、影の主役とも言える、十念寺の珍斉和尚さん。こちらの期待以上に笑わせてくださいました。 中でも「原田神楽団のレジェンド」のお話は最高で、客席をおおいに沸かせておられました。負けじと珍斉和尚も、客席からお客さんをステージまで誘拐したり。そして後半はガラリと変わって、三浦介らと悪狐の真剣勝負!…のはずですが、こちらも会場を走り回ってまたもや大きな笑いが。クライマックスでも、やられても復活する不死身の狐に対し、三浦介はトドメの後、自分でしっかりと幕を閉じる始末…。時を経ても人々を楽しませるための「新たなる挑戦」をしっかり見せてくださいました。

中でも「原田神楽団のレジェンド」のお話は最高で、客席をおおいに沸かせておられました。負けじと珍斉和尚も、客席からお客さんをステージまで誘拐したり。そして後半はガラリと変わって、三浦介らと悪狐の真剣勝負!…のはずですが、こちらも会場を走り回ってまたもや大きな笑いが。クライマックスでも、やられても復活する不死身の狐に対し、三浦介はトドメの後、自分でしっかりと幕を閉じる始末…。時を経ても人々を楽しませるための「新たなる挑戦」をしっかり見せてくださいました。

続いてはこの大会初登場となる上本地神楽団による「壇ノ浦」。歴史上の源平合戦の最後の舞台となった壇ノ浦の戦いを神楽化したものです。物語の都合上、この神楽では源氏が善、平氏が悪役として登場しますが、おそらくご覧になった方のほとんどが、平氏のほうに肩入れされたのではないでしょうか。平氏の総大将、平知盛(とももり)とその母、二位尼(にいのあま)は、一族滅亡が迫ったことを悟り、最期の別れを惜しみます。 この演目の最大の見せ場とも言える場面、この二人の熱演に会場の視線が集中します。こちらの期待をはるかに上回る感動で、心を打たれた方も多くおられたことでしょう。

この演目の最大の見せ場とも言える場面、この二人の熱演に会場の視線が集中します。こちらの期待をはるかに上回る感動で、心を打たれた方も多くおられたことでしょう。

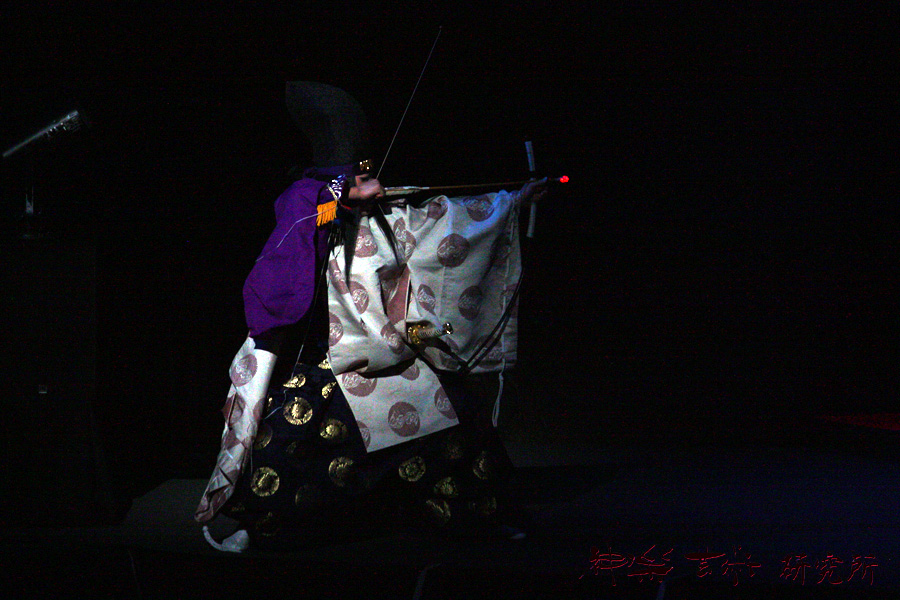

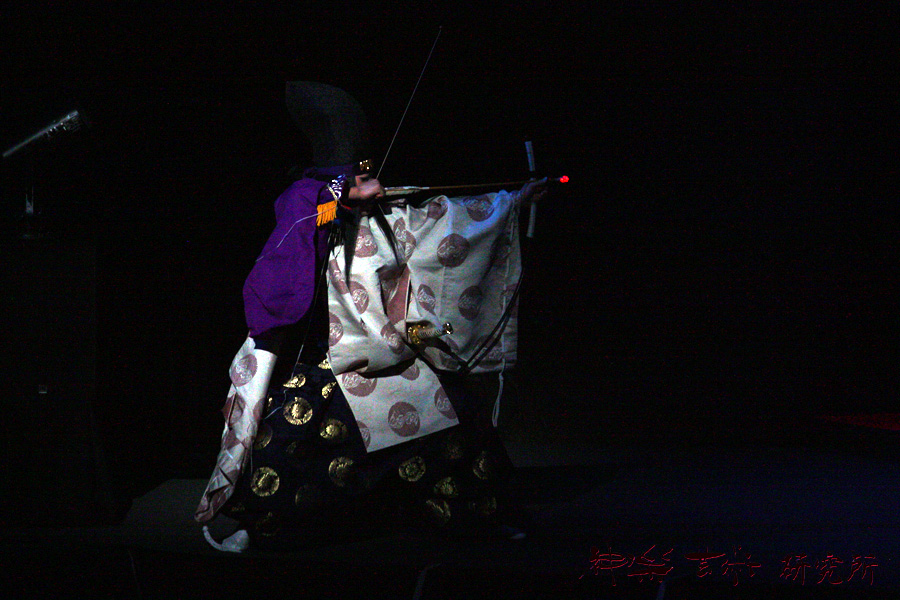

宮乃木神楽団「大和葛城」。大和国葛城山に住む土蜘蛛が、源頼光の命を狙います。みなさんよくご存知のストーリーですが、宮乃木さん独自の演出で、一味違った演目となっていました。まずこの物語で主役とも言うべき存在の胡蝶が出てこないという点。女郎蜘蛛という役名で鬼女が二人登場し、さらに土蜘蛛の精魂が頼光にとどめをさそうと現れます。これではさすがに分が悪い… と心配になるほど不利な状況に追い込まれた頼光ですが、刀の威徳によって難を逃れます。そして四天王が蜘蛛の住処へと向かいますが、ここでまたも頼光の登場!蜘蛛の塚へ、遠く離れた花道から矢を放ちます。その矢先が赤く光るもので、これが一直線に飛んでいく演出が実に印象的でした。

と心配になるほど不利な状況に追い込まれた頼光ですが、刀の威徳によって難を逃れます。そして四天王が蜘蛛の住処へと向かいますが、ここでまたも頼光の登場!蜘蛛の塚へ、遠く離れた花道から矢を放ちます。その矢先が赤く光るもので、これが一直線に飛んでいく演出が実に印象的でした。

以上、中盤の三演目でした。次回は最後の三演目のご紹介です!

原田神楽団「悪狐伝」。主役はもちろん金毛白面九尾の狐ですが、影の主役とも言える、十念寺の珍斉和尚さん。こちらの期待以上に笑わせてくださいました。

続いてはこの大会初登場となる上本地神楽団による「壇ノ浦」。歴史上の源平合戦の最後の舞台となった壇ノ浦の戦いを神楽化したものです。物語の都合上、この神楽では源氏が善、平氏が悪役として登場しますが、おそらくご覧になった方のほとんどが、平氏のほうに肩入れされたのではないでしょうか。平氏の総大将、平知盛(とももり)とその母、二位尼(にいのあま)は、一族滅亡が迫ったことを悟り、最期の別れを惜しみます。

宮乃木神楽団「大和葛城」。大和国葛城山に住む土蜘蛛が、源頼光の命を狙います。みなさんよくご存知のストーリーですが、宮乃木さん独自の演出で、一味違った演目となっていました。まずこの物語で主役とも言うべき存在の胡蝶が出てこないという点。女郎蜘蛛という役名で鬼女が二人登場し、さらに土蜘蛛の精魂が頼光にとどめをさそうと現れます。これではさすがに分が悪い…

以上、中盤の三演目でした。次回は最後の三演目のご紹介です!

2014,02,27 Thu 23:12

新着コメント

2月23日に広島市の広島文化学園HBGホールで「RCC早春神楽共演大会」が行われました。毎年多くの神楽ファンのみなさんが楽しみにされているこの大会ですが、私も例外ではありません。昨年は都合により行けなかったので、特に今年は期待して行ってきましたよ!それでは報告です。

第一部~原点を見つめる~

最初は西村神楽社中「四神」。神楽を上演する際には必ず舞わなければならないとされている儀式舞の一つです。四人の舞手が登場し、神々をお迎えするように舞殿を祓い清めながら舞っていきます。 全員が同じ衣装、同じ持ち物、同じ舞。儀式舞と言われるだけあって、そこには衣装や表情の変化、物語の展開などは一切ありません。淡々とただひたすらに舞うその姿勢は、神様に向けられたものであることは明らかです。その場で手を上げながらクルクルと回る舞は、袖も軽やかに舞い上がり、まるで一瞬で舞台に花が咲いたようです。

全員が同じ衣装、同じ持ち物、同じ舞。儀式舞と言われるだけあって、そこには衣装や表情の変化、物語の展開などは一切ありません。淡々とただひたすらに舞うその姿勢は、神様に向けられたものであることは明らかです。その場で手を上げながらクルクルと回る舞は、袖も軽やかに舞い上がり、まるで一瞬で舞台に花が咲いたようです。 このステージに神様を招くという大役を、立派に務めてくださいました。

このステージに神様を招くという大役を、立派に務めてくださいました。

続いては琴庄神楽団「天の岩戸」。昨年発表されたばかりの新しい演目で、琴庄さん独自の演出で楽しませていただきました。まず「お!? 」と思ったのが、神々が集まる場面。一般的な「岩戸」では、兒屋根命と太玉命が幕からじわりじわりと出てきて…というものを多く見かけますが、琴庄さんの場合は、そこからすでに鈿女命と手力男命も登場し、同じように鈴の音を頼りにジワジワと探っていく舞が見られました。この舞はまったく初めての経験でしたので、非常に興味深く拝見しました。そして何より驚いたのが桶の演出!鈿女命が岩戸の前で桶を伏せて、その上で踏み轟かしながら神楽を舞った、というあらすじにならい、大きな桶を手力男命が運んできたのです。

」と思ったのが、神々が集まる場面。一般的な「岩戸」では、兒屋根命と太玉命が幕からじわりじわりと出てきて…というものを多く見かけますが、琴庄さんの場合は、そこからすでに鈿女命と手力男命も登場し、同じように鈴の音を頼りにジワジワと探っていく舞が見られました。この舞はまったく初めての経験でしたので、非常に興味深く拝見しました。そして何より驚いたのが桶の演出!鈿女命が岩戸の前で桶を伏せて、その上で踏み轟かしながら神楽を舞った、というあらすじにならい、大きな桶を手力男命が運んできたのです。 これには客席からもどよめきが上がっていましたね。

これには客席からもどよめきが上がっていましたね。

第二部~伝統を受け継ぐ~

三谷神楽団「塵倫」。古典曲目の中でも代表的な演目で、みなさんもよくご存知のことと思います。空を自在に飛び回る悪鬼に立ち向かうのは、仲哀天皇と高麻呂の二人。衣装も持ち物も舞い方も同じですが、やはりそこには役による違いが感じられました。それは、「ここが違う」という具体的なものではなく、熟練の舞手さんによる、簡単に言えば雰囲気の違いといった所でしょうか。長年舞い込んでこられたからこその、味のある舞。 それは鬼も同じことが言えます。大げさに派手に動き回らずとも、凄みや怖さを感じさせる舞。舞手さんの思いが無意識のうちにどこかに現れ、それが見ている私達に伝わる。古典曲目ならではの神楽の魅力を見せてくださいました。

それは鬼も同じことが言えます。大げさに派手に動き回らずとも、凄みや怖さを感じさせる舞。舞手さんの思いが無意識のうちにどこかに現れ、それが見ている私達に伝わる。古典曲目ならではの神楽の魅力を見せてくださいました。

筏津神楽団「八岐大蛇」。今大会のポスターにも版画で「八岐大蛇」がデザインされていましたね!やはり神楽と言えば大蛇!と楽しみにされていた方もおられたことでしょう。一人舞っていた姫に、音もなく忍び寄ってくる二頭の大蛇。そして一気に姫を巻き込み、呑みとってしまいます。最初の場面からいきなり大蛇の迫力に圧倒されましたが、やはり見所はクライマックス。照明が落とされた舞台に、赤く光る十六の目。そして火を噴きながら一斉に襲い掛かる八つの大蛇に、思わず「待ってました!」とテンションが高まりました(笑)。 須佐之男命が大蛇の首を切り落とす度に、客席からは拍手も。ワンパターンでなく、様々な退治の仕方を工夫されていましたね。

須佐之男命が大蛇の首を切り落とす度に、客席からは拍手も。ワンパターンでなく、様々な退治の仕方を工夫されていましたね。

以上、前半四演目のご紹介でした。残りもお楽しみに!

第一部~原点を見つめる~

最初は西村神楽社中「四神」。神楽を上演する際には必ず舞わなければならないとされている儀式舞の一つです。四人の舞手が登場し、神々をお迎えするように舞殿を祓い清めながら舞っていきます。

続いては琴庄神楽団「天の岩戸」。昨年発表されたばかりの新しい演目で、琴庄さん独自の演出で楽しませていただきました。まず「お!?

第二部~伝統を受け継ぐ~

三谷神楽団「塵倫」。古典曲目の中でも代表的な演目で、みなさんもよくご存知のことと思います。空を自在に飛び回る悪鬼に立ち向かうのは、仲哀天皇と高麻呂の二人。衣装も持ち物も舞い方も同じですが、やはりそこには役による違いが感じられました。それは、「ここが違う」という具体的なものではなく、熟練の舞手さんによる、簡単に言えば雰囲気の違いといった所でしょうか。長年舞い込んでこられたからこその、味のある舞。

筏津神楽団「八岐大蛇」。今大会のポスターにも版画で「八岐大蛇」がデザインされていましたね!やはり神楽と言えば大蛇!と楽しみにされていた方もおられたことでしょう。一人舞っていた姫に、音もなく忍び寄ってくる二頭の大蛇。そして一気に姫を巻き込み、呑みとってしまいます。最初の場面からいきなり大蛇の迫力に圧倒されましたが、やはり見所はクライマックス。照明が落とされた舞台に、赤く光る十六の目。そして火を噴きながら一斉に襲い掛かる八つの大蛇に、思わず「待ってました!」とテンションが高まりました(笑)。

以上、前半四演目のご紹介でした。残りもお楽しみに!

2014,02,26 Wed 00:19

新着コメント

度々すみません。

URLをクリックしても、見れないみたいですね。

LINEのスタンプで、広島弁打つんたいぎぃけえこれ使いんさい、を検索して頂ければみることができます!

URLをクリックしても、見れないみたいですね。

LINEのスタンプで、広島弁打つんたいぎぃけえこれ使いんさい、を検索して頂ければみることができます!

| 愛子 | EMAIL | URL | 14/09/09 10:23 | cWSk6C6. |

こんにちは。

記事を読んでいると生の神楽がものすごく

見たくなります!!

私は安芸高田市で小さい頃から毎年近くの神社でいろいろな神楽団を見て育ちました。

心の原風景です。

この度LINEで広島弁スタンプというのを作りました。

絶対に大好きな神楽の絵が入れたくて描きました。

神楽好きな方につかって頂けたら嬉しいです。

スタンプの右一番下に神楽の絵を入れました。

https://store.line.me/stickershop/search/creators/ja?q=広島弁打つ&lastUrl=%2Fstickershop%2Fshowcase%2Ftop_creators%2Fja

記事を読んでいると生の神楽がものすごく

見たくなります!!

私は安芸高田市で小さい頃から毎年近くの神社でいろいろな神楽団を見て育ちました。

心の原風景です。

この度LINEで広島弁スタンプというのを作りました。

絶対に大好きな神楽の絵が入れたくて描きました。

神楽好きな方につかって頂けたら嬉しいです。

スタンプの右一番下に神楽の絵を入れました。

https://store.line.me/stickershop/search/creators/ja?q=広島弁打つ&lastUrl=%2Fstickershop%2Fshowcase%2Ftop_creators%2Fja

| 愛子 | EMAIL | URL | 14/09/09 10:18 | cWSk6C6. |

2月23日は広島市の広島文化学園HBGホールで「RCC早春神楽共演大会」が開催されます。広島の最大級のイベントとして、楽しみにされている神楽ファンのみなさんも多いと思います。

第一部は「原点を見つめる」で、西村神楽社中「四神」と琴庄神楽団「天の岩戸」が組まれています。「四神」は四人の舞手による儀式舞、「岩戸」は四人の神様による様々な舞が見所となります。こうして書くとよく似ているように思えますが、恐らくご覧になると、まったく違った印象を受けられることでしょう。さてその違いはどこにあるのか、その辺りに注目されると、また一つ神楽の魅力を感じられるかもしれません。

第二部は「伝統を受け継ぐ」。三谷神楽団「塵倫」と筏津神楽団「八岐大蛇」の二演目です。舞台芸術として注目を浴びている広島の神楽ですが、昔ながらの伝統を大事にしてこそのもの。いろいろな娯楽が溢れている現代ですが、その中でもなお多くの人々を惹きつける魅力を持っている神楽。昔も今も変わらないその魅力を、ここでじっくり味わっていただければと思います。

そして第三部「新たなる神楽への挑戦」。原田神楽団「悪狐伝」、上本地神楽団「壇ノ浦」、宮乃木神楽団「大和葛城」、大塚神楽団「伊吹山」、横田神楽団「紅葉狩」、中川戸神楽団「板蓋宮」の六演目。この大会、このステージならではの演目、演出に注目が集まります。照明や舞台装置によって、今まで見たことのない、新しい神楽を存分にお楽しみ頂けることと思います。上演する神楽団のほうも、このステージにかける思いはきっと並々ならぬものがあるに違いありません。そんな熱い思いのこもった上演を、どうぞお見逃しなく!

第一部は「原点を見つめる」で、西村神楽社中「四神」と琴庄神楽団「天の岩戸」が組まれています。「四神」は四人の舞手による儀式舞、「岩戸」は四人の神様による様々な舞が見所となります。こうして書くとよく似ているように思えますが、恐らくご覧になると、まったく違った印象を受けられることでしょう。さてその違いはどこにあるのか、その辺りに注目されると、また一つ神楽の魅力を感じられるかもしれません。

第二部は「伝統を受け継ぐ」。三谷神楽団「塵倫」と筏津神楽団「八岐大蛇」の二演目です。舞台芸術として注目を浴びている広島の神楽ですが、昔ながらの伝統を大事にしてこそのもの。いろいろな娯楽が溢れている現代ですが、その中でもなお多くの人々を惹きつける魅力を持っている神楽。昔も今も変わらないその魅力を、ここでじっくり味わっていただければと思います。

そして第三部「新たなる神楽への挑戦」。原田神楽団「悪狐伝」、上本地神楽団「壇ノ浦」、宮乃木神楽団「大和葛城」、大塚神楽団「伊吹山」、横田神楽団「紅葉狩」、中川戸神楽団「板蓋宮」の六演目。この大会、このステージならではの演目、演出に注目が集まります。照明や舞台装置によって、今まで見たことのない、新しい神楽を存分にお楽しみ頂けることと思います。上演する神楽団のほうも、このステージにかける思いはきっと並々ならぬものがあるに違いありません。そんな熱い思いのこもった上演を、どうぞお見逃しなく!

2014,02,18 Tue 00:20

新着コメント