1月26日に千代田開発センターで「月一の舞」が行われました。今回のテーマは「チャリの技」。チャリと聞いて、神楽ファンのみなさんが思い浮かべるキャクターはなんでしょうか?十念寺の和尚さん、傘売り善兵衛さんなど様々ですが、今回のイベントはそういったこっけいな役に焦点が当てられました。それでは報告です。

まずは吉和神楽団「安達ヶ原」。吉和神楽団さんは月一初登場!きっとファンの方も大勢来られていたことと思います。山伏と剛力が通りかかった安達ヶ原で恐ろしい目に遭ってしまいます。が、そんな物語を忘れてしまうくらい、楽しい演目となりました。剛力さんの「チャリの技」、客席との対話も自然と沸き起こったり、ただ面白いだけでなく、親しみやすい雰囲気を作り上げて、ファンのみなさんを楽しませておられました。

次は谷住郷神楽社中「日本武尊」。日本武尊が東国を平定する物語で、駿河国が舞台となります。ここで日本武尊を悩ますのが兄ぎし、弟ぎしの二人と、彼らの親分である賊首神(ひとこのかみ)。大軍を従えて攻めてきた日本武尊を、どうやって打ち負かそうか相談をします。その場面がアドリブのやり取りで非常に面白いものでした。たいまつと刀を袋から取り出そうとしますが、鯛と松が入っていたり、本物の太刀魚が入っていたり。ちょっと意表を突いた「技」でしたね。

続いて大塚神楽団「戻り橋」。みなさんよくご存知の傘売り善兵衛さんの登場です。こちらも自然な話術で客席を大いに沸かせておられました。あまりにウケて笑ってくださる特定のお客さんをいじってみたり、楽の人に「変わっちゃろうか?」と迫ってみたり。そして何より、茨木童子の化身とのやり取りが特徴的。なんとここで親子共演だったのだそうです。親子ならではの「技」で、また一味違った笑いを提供してくださいました。

最後は川北神楽団「安達ヶ原」。月一の舞の「チャリの技」と言えばこれ!というイメージすら定着してきた感がありますね(笑)。ここでも剛力さんがお馴染みの「技」を見せてくださいました。お決まりのバスのネタも飛び出したり、先ほどの善兵衛さんを引き合いに出してみたり…。中でも柴の戸への行き返りは、今日最も「しわい」チャリ舞をされたのではないでしょうか。長かったり短かったり、早かったり遅かったり。楽のみなさんも息ピッタリでした。

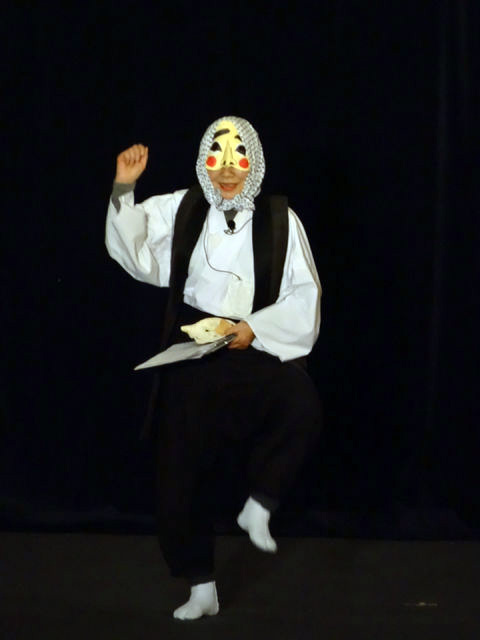

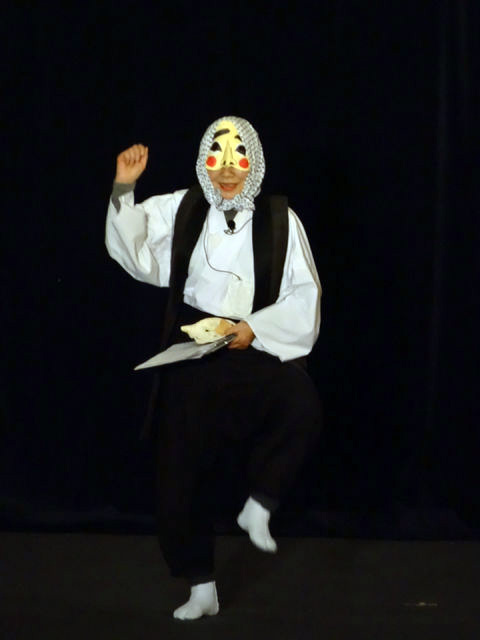

そして最後に!もうお一方ご紹介したいチャリさんを。今回の司会はいつもの方ではなく、代役ということでしたが、そのお方がこちら。特にオープニングは完全にチャリになりきって司会進行されてましたね!本当にお疲れ様でした(笑)

まずは吉和神楽団「安達ヶ原」。吉和神楽団さんは月一初登場!きっとファンの方も大勢来られていたことと思います。山伏と剛力が通りかかった安達ヶ原で恐ろしい目に遭ってしまいます。が、そんな物語を忘れてしまうくらい、楽しい演目となりました。剛力さんの「チャリの技」、客席との対話も自然と沸き起こったり、ただ面白いだけでなく、親しみやすい雰囲気を作り上げて、ファンのみなさんを楽しませておられました。

次は谷住郷神楽社中「日本武尊」。日本武尊が東国を平定する物語で、駿河国が舞台となります。ここで日本武尊を悩ますのが兄ぎし、弟ぎしの二人と、彼らの親分である賊首神(ひとこのかみ)。大軍を従えて攻めてきた日本武尊を、どうやって打ち負かそうか相談をします。その場面がアドリブのやり取りで非常に面白いものでした。たいまつと刀を袋から取り出そうとしますが、鯛と松が入っていたり、本物の太刀魚が入っていたり。ちょっと意表を突いた「技」でしたね。

続いて大塚神楽団「戻り橋」。みなさんよくご存知の傘売り善兵衛さんの登場です。こちらも自然な話術で客席を大いに沸かせておられました。あまりにウケて笑ってくださる特定のお客さんをいじってみたり、楽の人に「変わっちゃろうか?」と迫ってみたり。そして何より、茨木童子の化身とのやり取りが特徴的。なんとここで親子共演だったのだそうです。親子ならではの「技」で、また一味違った笑いを提供してくださいました。

最後は川北神楽団「安達ヶ原」。月一の舞の「チャリの技」と言えばこれ!というイメージすら定着してきた感がありますね(笑)。ここでも剛力さんがお馴染みの「技」を見せてくださいました。お決まりのバスのネタも飛び出したり、先ほどの善兵衛さんを引き合いに出してみたり…。中でも柴の戸への行き返りは、今日最も「しわい」チャリ舞をされたのではないでしょうか。長かったり短かったり、早かったり遅かったり。楽のみなさんも息ピッタリでした。

そして最後に!もうお一方ご紹介したいチャリさんを。今回の司会はいつもの方ではなく、代役ということでしたが、そのお方がこちら。特にオープニングは完全にチャリになりきって司会進行されてましたね!本当にお疲れ様でした(笑)

2014,01,26 Sun 21:56

今月は、特派員不在により急遽指名されました臨時特派員です。

あらかじめ、申し上げます。私の話は、頭が爆発するらしいんで、ご注意ください。(爆)

今月のテーマは、「十八番(オハコ)」です。歌舞伎の七代目市川団十郎が歴代の得意演目「18番」をまとめ、その台本を箱に納め、家伝としたことから、「十八番」と書いて、「オハコ」と読むそうです。さて、ここでは、各神楽団らしい演目(世界観)。ということで、まとめさせて頂きます。

トップバッターは、石見国は、江津市「大津神楽団」さんの「貴布禰」です。その陰惨極まりない内容から、上演が禁じられた禁忌の演目であり、それゆえ、現在でも保持する団体の少ない演目ですが、、、大都さんワールド全開の世界です。

空舞台に「青木葉・・・」と声が響き、世の全てを恨むかの如きその声は、自分の不遇を訴え、女の一人舞いが始まります。

その足取りは、夫に捨てられた悲しみにくれ、「カカカ・・・」と響くカバチの音は、北山貴船の社へと続く参道に響く女の足音か・・・積る恨みの重なる音か・・・

「五徳」を逆さに頭に頂き、その足には、蝋燭を灯し、赤い衣を身にまとい、宇治の流れに身を浸せば、汝の望みのとおり、生きながら鬼女となろう・・・・

神のお告げに小躍りすれば、舞台に立ちこめるドライアイスは、夜道に立ち込める霞か、宇治の川の流れにも見えました。

さて、舞台は、変わり。ぼーっと舞台に現れた男とそれを見つけた通行人「京男」。男を陰陽師「阿部清明」の所に連れて行けば、現れたのは、小顔長身の美形天才陰陽師!!!!!!でなく、杖を突いて、小刻みに震える老人陰陽師。

みなさんご存知の「安倍晴明」のイメージとは、かなりかけ離れた容貌ですが、清明が歴史に登場するのは、かなり年をとってからの話。

ここからは、もう一つの大都さんワールド全開!! 一転、耳の遠いのをいいことにハチャメチャ占い師清明様におもちゃにされる京男。しまいにゃ、占い代金と身ぐるみまで剥がされ、あられもない姿。これは、昔からある演出だそう・・・です。(^_^.)

胡散臭さ大爆発!!しかし、インチキ占い師かとおもいきや・・・やる事やって帰ります。「男」の元妻の貴船参りが病の原因であると見抜いた声明は、鬼となった女が命を取りに来る。と、藁人形を男と見立て、形代として舞台に残します。

鬼となった妻の目には、藁人形が憎き夫の姿と移り、もっている杖(ザイ)で恨みの限りを晴らさんと杖を振り上げますが、最初動きが止まります。

その姿は、「愛しいが故に憎く、憎いが故に愛しい限り・・・」その葛藤の姿にも、「一思いには・・・」自分を裏切った夫を容易く殺さずと、恨み骨髄に達し、怒りに、恨みに打ち震える姿にも・・・思う存分打ち据えた鬼女は、藁人形(夫)を掴み、何れともなく虚空へと飛び去って行きました・・・

「心も変わる、身も変わる、一念化生の鬼女(おにおんな)」

心が鬼となれば、やがては、その姿をも変え鬼と化生してしまう・・・その言葉にいろいろ考えてしまいました。

長いでしょ?長いんです。

頭がそろそろ沸騰してきました?(^u^)

長いけど、どんどん行きます!!

次の演目!!

東山神楽団さんの「滝夜叉姫」です。

大都さんの「来布禰」から、くしくも「貴船参り」つながりです。

競演大会でもおなじみのメジャーな演目の一つですが、ここでは、一歩!掘り下げてお伝えしてみましょう。

冒頭座付けの笛の音によって、舞台は、あっという間に貴船神社の参道へと変わり、

天慶の昔、坂東下総に立ち上がった梟雄「平将門」。その行いに何の罪があったのか?

朝廷の非道を訴える娘「五月姫」は、洛外北山貴船の参道を踏み急ぐ・・・

非常に個人的見解ですが、この演目は、奏楽(特に笛)が世界観を作り上げるのにかなりのウエイトを占める演目であると思います。五月姫の口上にかかる笛の音は、姫の恨み、悲しみの声のすすり泣きにも、参道に響く夏虫の声とも聞こえます。

父将門に背負わされた謀反人の汚名を払わんが為、必死に訴える少女の声なき声は、神へと通じ、その訴えは、都人から見れば、蛮行・凶行とも映ったのでしょうか。

純粋なる少女から、狂気の妖女「滝夜叉姫」と変じる五月姫の演技は、息をのむ凄みを孕んでいます。

陰陽博士「大宅中将光圀」主従が差し向けられ、滝夜叉姫一党は、激戦を繰り広げますが、

手下たちは、次々と倒れ、最後の一人となった貴船の荒御霊より授かった秘術の粋を尽くし、その身を夜叉となって命続く限りの抵抗を見せますが、光圀の陰陽の秘術の前に倒れ、神徳を断たれた滝夜叉は、姫の姿へと戻されます。

「父の下へと昇天する。」と、偉大なる父将門への慕情ともいえる気持ちと「新皇」平将門 の娘としてのプライドの一返り。(この演目にかける神楽団の皆さんの心意気のようでもありました。)

その姿に儚くも強く時代の潮流に翻弄されながらも、駆け抜けた一人の少女の姿を見つけた気がしました。

さて、頭の中が小爆発しはじめましたか?まだ、大丈夫です。

続いて、いきますよっ!?

3つ目!!

琴庄神楽団さん、「義経奥州平泉」です。

この神楽は、正しく「琴庄さんの代名詞」(オハコ)ともいえる「源義経」を題材とした神楽演目の一つであると思います。

お伺いしたところ、かなりの間上演されていなかったようですが、流石の琴庄クオリティ、

しっかりと仕上げられていましたね。

上演に先立って、崎内団長のお話に「感情移入」の事がありましたが、随所に観客を物語へと引き込む趣向が尽くされていましたし、やはり、舞い手一人一人が、その役に入り込み、なりきっているからこその芸当ですね。

また、この神楽には、2つの見せ場があり、前半の歌舞伎でおなじみの「安宅の関」と後半戦の「平泉 高館」の場ですね。

では、順を追って、いってみよう!(^_^.)/

源平の合戦において平家討滅の立役者である源義経は、その存在を恐れた実の兄「源頼

朝」の手によって、謀反人として都を追われ、山伏と偽り、奥州「藤原氏」を頼ろうと北陸路を急ぎます。

やはり、ここでも「笛」の仕事は、絶大ですね。悲しくもあり、義経たちの歩く寂しき山道の風音とも聞こえ、その中を進む義経主従、はたして、その一歩は、安息の地への歩みか、絶望の死地への行進か・・・いろいろな思いが駆け巡ります。

安宅の関に差し掛かり、一戦交えてでも強行突破を主張する義経。その言葉には、天才軍略家のプライドか、「死」という安息を求め、捨てばちの発言か・・・・

主君の無事を思う弁慶の安息を祈る弁慶の進言によって、剛力と身をやつした義経を伴い、関守「富樫左衛門」に対面し、歌舞伎でもおなじみの「白紙の勧進帳」を読み上げる場面となります。

この場面は、淀みの無い弁慶の「勧進帳」の読み上げ、見破られないかと言う薄氷を踏むかのような綱渡り、しかし、剛力の姿に違和感を覚えた富樫、疑念をか

けられた義経を救うため、弁慶は、義経を杖で打ち付けます。

主義経を救うための弁慶の行い、覚悟に感じ入った富樫は、これを通してしまいます。

「如何に剛力殿・・・御武運、お祈り申し候わん。」

背中で語り、送り出す富樫。これも義経のカリスマのなせる業か・・・舞の無い富樫という存在が口上で魅せる一場面です。

無事、難関を切り抜けた主従。弁慶は、たとえ、切り抜ける為といえ、主君を打った自分の不忠を詫び、断罪を請いますが、義経は、自分を打った弁慶の手は、八幡の神の御手である、その慈悲の深さ、誠有難い事と、主従の結束を更に深め、平泉へと急ぎます。

さて、「藤原秀衡」亡きあと、鎌倉殿「頼朝」に詰め寄られた藤原家は、庇護していた義経を急襲します。まぁ、やらなきゃ、頼朝にやられますから・・・・(涙)

後継者「藤原泰衡」の家来「川田氏」の両名。陣羽織に太刀舞ですが、お気づきですかね?この陣羽織、賊舞用に作られた特注品だそうで、通常の陣羽織より丈が非常に長いんです。こうした衣装も舞への思い入れの強さの一つでしょう。

義経の住む衣川高館へと攻め入った両名の前に郎党の三郎‘s・・・(鷲尾三郎と伊勢三郎)が立ちはだかり、弁慶も加わっての激戦となります。

多勢に無勢ながら義経を護る郎党達の奮戦で一進一退の戦いとなり、川田勢を退けます。

義経は、最後を覚悟し、郎党達を前に主従を越えた関係を感じ、全てを任せ、最後の時を迎えます。

主「義経」の安息の瞬間=死を護るため、伊勢・鷲尾の両名は、押し寄せる藤原勢に立ち向かっていきます。

「されば、三途の川にてあい待ち候わん。」

あの世でも郎党として変わらず義経に仕えよう。という誓い・・・幾多の戦場を潜り抜けた仲間だからこその言葉は、見ている人たちの涙を誘います。

「我が主、この弁慶が守り候わん。」

史実によれば、義経は、敵の手に掛っての死の辱めを受けるまいと、経堂に籠り、自らが経文を唱え終わるまで、守護することを命じたといいます。(つまり、経が聞こえなくなった時が、義経の最後をしめすからですね。(*^_^*))

「死」のその瞬間までも主君を護る、未来永劫義経に仕える事を誓った弁慶の人生は、この一言に尽きるのでは、ないでしょうか?

4つ目、大塚神楽団「伊吹山」!!

まだ数回上演されているだけの希少演目だそうです。

悲運の貴公子として知られる「日本武尊」の最後の演目ですね。

先ほどの「源義経」もそうですが、「素戔嗚尊」など「貴種流離譚」とよばれる物語の一

つで、「日本武尊」物語の最終編ともいえる演目です。

父の命に背いた兄「大碓」を殺してしまった小碓は、その行いを恐れた父景行天皇の命によって、全国各地、西は、熊襲。東は、蝦夷を平定するため、正しく「東奔西走」。

戦に生き、戦場を駆け抜けた悲運の皇子の物語です。

登場人物は、意外に多く聞きなれない人物も登場します。

「国造」と「美夜受比売」の二人です。美夜受は、国造の妹で武尊の寵愛を受けた女性の一人でもあり、最愛の寵姫「弟橘」を失った武尊のそばに寄り添った女性です。

そして、尊の許に父「景行天皇」から伊吹山の山上征伐の勅命が下され、転戦する尊の誓いの証として神剣「草薙剣」を美夜受の許へと預けて、主従は、伊吹山へと登ります。山に登った武尊の前に山神が姿を化身して姿を現しますが、「あんな雑魚、帰りがけにでもついでに容易く討ち取ってやる。」と吐き捨てる尊に、「神剣の威徳なくして、我に立ち向かうとは、愚かしい。」と尊の驕りをなじりますが、その武力に自信を持つ尊は、これに立ち向かいます。しかし、その化身こそ「山神」本人。その言葉に怒り狂い神通力の限りを尽くし、武尊主従をさんざんに痛めつけます。

はたして、この「山神」とは、何者なのでしょうか?

最初現れた時は、平穏な「翁」の顔で現れ、武尊主従の前に現れた時には、眼を見開き恐ろしくもオドロオドロシイ形相で立ち向かい、最後の力を尽くし、その本性ともいえる姿を現します。その姿に色々感じますが、「山」そのもの「自然」、森羅万象の本質では、なかったのでしょうか?「平穏な翁」が武尊の高飛車な行いに怒り、その表情を変え、人間たちに襲いかかります。山神を追い詰める主従でしたが「神」は、恐ろしく祟る存在。神殺しの悪行の報いか、神罰か、「大氷雨」に体を討ちぬかれ、武尊は、その傷が故で大和の都へ帰り着くことなく、倒れ、その魂は、白鳥(書物には、“白鷺”と見えます。)となり、都の方角へとびだったといいます。。

大塚さんらしい解釈と演出のオンパレード!!終幕、舞台に残された刀と扇。はたして、この意味するところは…?それは、戦場に生き、時代を駆け抜けた悲運の男の生き抜いた証・・・足跡に見えました。

さて、以上で「臨時」特派員の報告を終了させていただきます。

次回は、「大江山」4本立て!!(^_^.)かなりの長期戦になる事が予想されます・・・・

されば、各々方、準備万端ぬかりなく、鑑賞(かっせん)支度致し候へや!!(*^_^*)

あらかじめ、申し上げます。私の話は、頭が爆発するらしいんで、ご注意ください。(爆)

今月のテーマは、「十八番(オハコ)」です。歌舞伎の七代目市川団十郎が歴代の得意演目「18番」をまとめ、その台本を箱に納め、家伝としたことから、「十八番」と書いて、「オハコ」と読むそうです。さて、ここでは、各神楽団らしい演目(世界観)。ということで、まとめさせて頂きます。

トップバッターは、石見国は、江津市「大津神楽団」さんの「貴布禰」です。その陰惨極まりない内容から、上演が禁じられた禁忌の演目であり、それゆえ、現在でも保持する団体の少ない演目ですが、、、大都さんワールド全開の世界です。

空舞台に「青木葉・・・」と声が響き、世の全てを恨むかの如きその声は、自分の不遇を訴え、女の一人舞いが始まります。

その足取りは、夫に捨てられた悲しみにくれ、「カカカ・・・」と響くカバチの音は、北山貴船の社へと続く参道に響く女の足音か・・・積る恨みの重なる音か・・・

「五徳」を逆さに頭に頂き、その足には、蝋燭を灯し、赤い衣を身にまとい、宇治の流れに身を浸せば、汝の望みのとおり、生きながら鬼女となろう・・・・

神のお告げに小躍りすれば、舞台に立ちこめるドライアイスは、夜道に立ち込める霞か、宇治の川の流れにも見えました。

さて、舞台は、変わり。ぼーっと舞台に現れた男とそれを見つけた通行人「京男」。男を陰陽師「阿部清明」の所に連れて行けば、現れたのは、小顔長身の美形天才陰陽師!!!!!!でなく、杖を突いて、小刻みに震える老人陰陽師。

みなさんご存知の「安倍晴明」のイメージとは、かなりかけ離れた容貌ですが、清明が歴史に登場するのは、かなり年をとってからの話。

ここからは、もう一つの大都さんワールド全開!! 一転、耳の遠いのをいいことにハチャメチャ占い師清明様におもちゃにされる京男。しまいにゃ、占い代金と身ぐるみまで剥がされ、あられもない姿。これは、昔からある演出だそう・・・です。(^_^.)

胡散臭さ大爆発!!しかし、インチキ占い師かとおもいきや・・・やる事やって帰ります。「男」の元妻の貴船参りが病の原因であると見抜いた声明は、鬼となった女が命を取りに来る。と、藁人形を男と見立て、形代として舞台に残します。

鬼となった妻の目には、藁人形が憎き夫の姿と移り、もっている杖(ザイ)で恨みの限りを晴らさんと杖を振り上げますが、最初動きが止まります。

その姿は、「愛しいが故に憎く、憎いが故に愛しい限り・・・」その葛藤の姿にも、「一思いには・・・」自分を裏切った夫を容易く殺さずと、恨み骨髄に達し、怒りに、恨みに打ち震える姿にも・・・思う存分打ち据えた鬼女は、藁人形(夫)を掴み、何れともなく虚空へと飛び去って行きました・・・

「心も変わる、身も変わる、一念化生の鬼女(おにおんな)」

心が鬼となれば、やがては、その姿をも変え鬼と化生してしまう・・・その言葉にいろいろ考えてしまいました。

長いでしょ?長いんです。

頭がそろそろ沸騰してきました?(^u^)

長いけど、どんどん行きます!!

次の演目!!

東山神楽団さんの「滝夜叉姫」です。

大都さんの「来布禰」から、くしくも「貴船参り」つながりです。

競演大会でもおなじみのメジャーな演目の一つですが、ここでは、一歩!掘り下げてお伝えしてみましょう。

冒頭座付けの笛の音によって、舞台は、あっという間に貴船神社の参道へと変わり、

天慶の昔、坂東下総に立ち上がった梟雄「平将門」。その行いに何の罪があったのか?

朝廷の非道を訴える娘「五月姫」は、洛外北山貴船の参道を踏み急ぐ・・・

非常に個人的見解ですが、この演目は、奏楽(特に笛)が世界観を作り上げるのにかなりのウエイトを占める演目であると思います。五月姫の口上にかかる笛の音は、姫の恨み、悲しみの声のすすり泣きにも、参道に響く夏虫の声とも聞こえます。

父将門に背負わされた謀反人の汚名を払わんが為、必死に訴える少女の声なき声は、神へと通じ、その訴えは、都人から見れば、蛮行・凶行とも映ったのでしょうか。

純粋なる少女から、狂気の妖女「滝夜叉姫」と変じる五月姫の演技は、息をのむ凄みを孕んでいます。

陰陽博士「大宅中将光圀」主従が差し向けられ、滝夜叉姫一党は、激戦を繰り広げますが、

手下たちは、次々と倒れ、最後の一人となった貴船の荒御霊より授かった秘術の粋を尽くし、その身を夜叉となって命続く限りの抵抗を見せますが、光圀の陰陽の秘術の前に倒れ、神徳を断たれた滝夜叉は、姫の姿へと戻されます。

「父の下へと昇天する。」と、偉大なる父将門への慕情ともいえる気持ちと「新皇」平将門 の娘としてのプライドの一返り。(この演目にかける神楽団の皆さんの心意気のようでもありました。)

その姿に儚くも強く時代の潮流に翻弄されながらも、駆け抜けた一人の少女の姿を見つけた気がしました。

さて、頭の中が小爆発しはじめましたか?まだ、大丈夫です。

続いて、いきますよっ!?

3つ目!!

琴庄神楽団さん、「義経奥州平泉」です。

この神楽は、正しく「琴庄さんの代名詞」(オハコ)ともいえる「源義経」を題材とした神楽演目の一つであると思います。

お伺いしたところ、かなりの間上演されていなかったようですが、流石の琴庄クオリティ、

しっかりと仕上げられていましたね。

上演に先立って、崎内団長のお話に「感情移入」の事がありましたが、随所に観客を物語へと引き込む趣向が尽くされていましたし、やはり、舞い手一人一人が、その役に入り込み、なりきっているからこその芸当ですね。

また、この神楽には、2つの見せ場があり、前半の歌舞伎でおなじみの「安宅の関」と後半戦の「平泉 高館」の場ですね。

では、順を追って、いってみよう!(^_^.)/

源平の合戦において平家討滅の立役者である源義経は、その存在を恐れた実の兄「源頼

朝」の手によって、謀反人として都を追われ、山伏と偽り、奥州「藤原氏」を頼ろうと北陸路を急ぎます。

やはり、ここでも「笛」の仕事は、絶大ですね。悲しくもあり、義経たちの歩く寂しき山道の風音とも聞こえ、その中を進む義経主従、はたして、その一歩は、安息の地への歩みか、絶望の死地への行進か・・・いろいろな思いが駆け巡ります。

安宅の関に差し掛かり、一戦交えてでも強行突破を主張する義経。その言葉には、天才軍略家のプライドか、「死」という安息を求め、捨てばちの発言か・・・・

主君の無事を思う弁慶の安息を祈る弁慶の進言によって、剛力と身をやつした義経を伴い、関守「富樫左衛門」に対面し、歌舞伎でもおなじみの「白紙の勧進帳」を読み上げる場面となります。

この場面は、淀みの無い弁慶の「勧進帳」の読み上げ、見破られないかと言う薄氷を踏むかのような綱渡り、しかし、剛力の姿に違和感を覚えた富樫、疑念をか

けられた義経を救うため、弁慶は、義経を杖で打ち付けます。

主義経を救うための弁慶の行い、覚悟に感じ入った富樫は、これを通してしまいます。

「如何に剛力殿・・・御武運、お祈り申し候わん。」

背中で語り、送り出す富樫。これも義経のカリスマのなせる業か・・・舞の無い富樫という存在が口上で魅せる一場面です。

無事、難関を切り抜けた主従。弁慶は、たとえ、切り抜ける為といえ、主君を打った自分の不忠を詫び、断罪を請いますが、義経は、自分を打った弁慶の手は、八幡の神の御手である、その慈悲の深さ、誠有難い事と、主従の結束を更に深め、平泉へと急ぎます。

さて、「藤原秀衡」亡きあと、鎌倉殿「頼朝」に詰め寄られた藤原家は、庇護していた義経を急襲します。まぁ、やらなきゃ、頼朝にやられますから・・・・(涙)

後継者「藤原泰衡」の家来「川田氏」の両名。陣羽織に太刀舞ですが、お気づきですかね?この陣羽織、賊舞用に作られた特注品だそうで、通常の陣羽織より丈が非常に長いんです。こうした衣装も舞への思い入れの強さの一つでしょう。

義経の住む衣川高館へと攻め入った両名の前に郎党の三郎‘s・・・(鷲尾三郎と伊勢三郎)が立ちはだかり、弁慶も加わっての激戦となります。

多勢に無勢ながら義経を護る郎党達の奮戦で一進一退の戦いとなり、川田勢を退けます。

義経は、最後を覚悟し、郎党達を前に主従を越えた関係を感じ、全てを任せ、最後の時を迎えます。

主「義経」の安息の瞬間=死を護るため、伊勢・鷲尾の両名は、押し寄せる藤原勢に立ち向かっていきます。

「されば、三途の川にてあい待ち候わん。」

あの世でも郎党として変わらず義経に仕えよう。という誓い・・・幾多の戦場を潜り抜けた仲間だからこその言葉は、見ている人たちの涙を誘います。

「我が主、この弁慶が守り候わん。」

史実によれば、義経は、敵の手に掛っての死の辱めを受けるまいと、経堂に籠り、自らが経文を唱え終わるまで、守護することを命じたといいます。(つまり、経が聞こえなくなった時が、義経の最後をしめすからですね。(*^_^*))

「死」のその瞬間までも主君を護る、未来永劫義経に仕える事を誓った弁慶の人生は、この一言に尽きるのでは、ないでしょうか?

4つ目、大塚神楽団「伊吹山」!!

まだ数回上演されているだけの希少演目だそうです。

悲運の貴公子として知られる「日本武尊」の最後の演目ですね。

先ほどの「源義経」もそうですが、「素戔嗚尊」など「貴種流離譚」とよばれる物語の一

つで、「日本武尊」物語の最終編ともいえる演目です。

父の命に背いた兄「大碓」を殺してしまった小碓は、その行いを恐れた父景行天皇の命によって、全国各地、西は、熊襲。東は、蝦夷を平定するため、正しく「東奔西走」。

戦に生き、戦場を駆け抜けた悲運の皇子の物語です。

登場人物は、意外に多く聞きなれない人物も登場します。

「国造」と「美夜受比売」の二人です。美夜受は、国造の妹で武尊の寵愛を受けた女性の一人でもあり、最愛の寵姫「弟橘」を失った武尊のそばに寄り添った女性です。

そして、尊の許に父「景行天皇」から伊吹山の山上征伐の勅命が下され、転戦する尊の誓いの証として神剣「草薙剣」を美夜受の許へと預けて、主従は、伊吹山へと登ります。山に登った武尊の前に山神が姿を化身して姿を現しますが、「あんな雑魚、帰りがけにでもついでに容易く討ち取ってやる。」と吐き捨てる尊に、「神剣の威徳なくして、我に立ち向かうとは、愚かしい。」と尊の驕りをなじりますが、その武力に自信を持つ尊は、これに立ち向かいます。しかし、その化身こそ「山神」本人。その言葉に怒り狂い神通力の限りを尽くし、武尊主従をさんざんに痛めつけます。

はたして、この「山神」とは、何者なのでしょうか?

最初現れた時は、平穏な「翁」の顔で現れ、武尊主従の前に現れた時には、眼を見開き恐ろしくもオドロオドロシイ形相で立ち向かい、最後の力を尽くし、その本性ともいえる姿を現します。その姿に色々感じますが、「山」そのもの「自然」、森羅万象の本質では、なかったのでしょうか?「平穏な翁」が武尊の高飛車な行いに怒り、その表情を変え、人間たちに襲いかかります。山神を追い詰める主従でしたが「神」は、恐ろしく祟る存在。神殺しの悪行の報いか、神罰か、「大氷雨」に体を討ちぬかれ、武尊は、その傷が故で大和の都へ帰り着くことなく、倒れ、その魂は、白鳥(書物には、“白鷺”と見えます。)となり、都の方角へとびだったといいます。。

大塚さんらしい解釈と演出のオンパレード!!終幕、舞台に残された刀と扇。はたして、この意味するところは…?それは、戦場に生き、時代を駆け抜けた悲運の男の生き抜いた証・・・足跡に見えました。

さて、以上で「臨時」特派員の報告を終了させていただきます。

次回は、「大江山」4本立て!!(^_^.)かなりの長期戦になる事が予想されます・・・・

されば、各々方、準備万端ぬかりなく、鑑賞(かっせん)支度致し候へや!!(*^_^*)

2013,08,26 Mon 23:13

新着コメント

来年3月にはお世話になります。

久城社中と申します。

http://www.kushiroshachu.roumi.justhpbs.jp/

社中HPです是非リンクに入れてやって下さい。

宜しくお願いします。。。

久城社中と申します。

http://www.kushiroshachu.roumi.justhpbs.jp/

社中HPです是非リンクに入れてやって下さい。

宜しくお願いします。。。

| kushiro | EMAIL | URL | 13/09/24 23:08 | LyxMo2vE |

臨時特派員Yさんの正体が気になる(笑)

M出さんの文章じゃないし…

I丸さん?

M出さんの文章じゃないし…

I丸さん?

| 特派員の運転手 | EMAIL | URL | 13/08/31 22:25 | fnj95GDE |

!

中川戸神楽団「土蜘蛛」。ここでは主役の胡蝶さんに注目。最初に出てきた時は頼光に付き従い、まさに侍女の姿そのもの。そして典薬守の元へ行くわけですが、この流れの中で、舞にはまったく派手な所がなく、静かに淡々と舞われている印象を受けました。そしてこの後、土蜘蛛が化けた胡蝶の舞になるわけですが、この対比がお見事でしたね!同じ舞手さんとは思えないほど、まったく違う印象を受けました。先ほどは脇役という雰囲気すら感じたのが、一変して「私が主役だ!」と言わんばかりの存在感。舞手さんのこだわりをしっかりと感じることができました。

次は上河内神楽団「悪狐伝」。きっと楽しみにされている方も多かったことでしょう!珍斉和尚さんの作り出す笑いの渦に、会場全体が巻き込まれていました。当日が参院選挙だったこともあり、「投票行ってきた?」と問いかけてみたり。現れた悪狐にお手をさせて、「かわいいやつじゃの~」と抱き合ってみたり。悪狐にやられてしまうと、退場の間際に面を取ってご挨拶。笑いで楽しんだ後は、三浦介らと悪狐の対決に釘付け。正体を見破られた玉藻前の放つ怒りの言葉は、体中がゾクゾクしてきます。そして興奮が高まったところでついに戦いが始まり、今度は激しい合戦で会場が沸いていました。

続いては珍しい演目で、初めてご覧になった方も多くおられたことでしょう。天神神楽団「二所の朝廷」。平安時代に、平城京と平安京との間で起こった政治的な争いを題材にした創作神楽です。見所はやはり、三人の美女たちが鬼になる場面。鬼女への早変わりはファンのみなさんお馴染みだと思いますが、そこにさらなる要素を加えることで、今までにない新鮮さを感じました。画像でもおわかりのように、なんと大蛇の登場!予想外の展開に驚いていると、その蛇体を持ち上げて三匹の鬼が登場!!立て続けの驚きの展開に、会場からは大きなどよめきと拍手が。あらすじも少し難しいですし、機会があればまたじっくりと見てみたい演目ですね。

最後は宮乃木神楽団「大江山」。トリを飾る上演に、期待が高まります。始まってすぐ、さっと幕を切って登場した頼光たちの姿、カッコいいですね~!それぞれに個性的な衣装なのも、見る側の目を引き付けます。姫の案内で鬼の岩屋へと辿り着いた一行は、酒呑童子との問答になります。ここも見所の一つ。雷が轟くかのように叫ぶ童子ら、それに怯むことなく、堂々と答えていく頼光。流れるような台詞は聞いていて心地がいいですね。そしてラストにも注目。一太刀浴びせられた酒呑童子は、酒を飲んで反撃に出ようとしますが、その酒は神変鬼毒酒。みるみるうちに力を失っていくのでした。大好物の酒が仇となってしまった、という演出を興味深く見せていただきました。

以上「RCC神楽スペシャル」の特派員報告でした。暑い時期が続きますが、みなさん体調崩されないように!

中川戸神楽団「土蜘蛛」。ここでは主役の胡蝶さんに注目。最初に出てきた時は頼光に付き従い、まさに侍女の姿そのもの。そして典薬守の元へ行くわけですが、この流れの中で、舞にはまったく派手な所がなく、静かに淡々と舞われている印象を受けました。そしてこの後、土蜘蛛が化けた胡蝶の舞になるわけですが、この対比がお見事でしたね!同じ舞手さんとは思えないほど、まったく違う印象を受けました。先ほどは脇役という雰囲気すら感じたのが、一変して「私が主役だ!」と言わんばかりの存在感。舞手さんのこだわりをしっかりと感じることができました。

次は上河内神楽団「悪狐伝」。きっと楽しみにされている方も多かったことでしょう!珍斉和尚さんの作り出す笑いの渦に、会場全体が巻き込まれていました。当日が参院選挙だったこともあり、「投票行ってきた?」と問いかけてみたり。現れた悪狐にお手をさせて、「かわいいやつじゃの~」と抱き合ってみたり。悪狐にやられてしまうと、退場の間際に面を取ってご挨拶。笑いで楽しんだ後は、三浦介らと悪狐の対決に釘付け。正体を見破られた玉藻前の放つ怒りの言葉は、体中がゾクゾクしてきます。そして興奮が高まったところでついに戦いが始まり、今度は激しい合戦で会場が沸いていました。

続いては珍しい演目で、初めてご覧になった方も多くおられたことでしょう。天神神楽団「二所の朝廷」。平安時代に、平城京と平安京との間で起こった政治的な争いを題材にした創作神楽です。見所はやはり、三人の美女たちが鬼になる場面。鬼女への早変わりはファンのみなさんお馴染みだと思いますが、そこにさらなる要素を加えることで、今までにない新鮮さを感じました。画像でもおわかりのように、なんと大蛇の登場!予想外の展開に驚いていると、その蛇体を持ち上げて三匹の鬼が登場!!立て続けの驚きの展開に、会場からは大きなどよめきと拍手が。あらすじも少し難しいですし、機会があればまたじっくりと見てみたい演目ですね。

最後は宮乃木神楽団「大江山」。トリを飾る上演に、期待が高まります。始まってすぐ、さっと幕を切って登場した頼光たちの姿、カッコいいですね~!それぞれに個性的な衣装なのも、見る側の目を引き付けます。姫の案内で鬼の岩屋へと辿り着いた一行は、酒呑童子との問答になります。ここも見所の一つ。雷が轟くかのように叫ぶ童子ら、それに怯むことなく、堂々と答えていく頼光。流れるような台詞は聞いていて心地がいいですね。そしてラストにも注目。一太刀浴びせられた酒呑童子は、酒を飲んで反撃に出ようとしますが、その酒は神変鬼毒酒。みるみるうちに力を失っていくのでした。大好物の酒が仇となってしまった、という演出を興味深く見せていただきました。

以上「RCC神楽スペシャル」の特派員報告でした。暑い時期が続きますが、みなさん体調崩されないように!

2013,07,27 Sat 01:03

新着コメント

7月21日に広島市の上野学園ホールで「RCC神楽スペシャル」が行われました。夏のホール神楽のイベントとして定着し、今年10年という節目を迎えました。会場はほぼ満席で、神楽ファンのみなさんの期待の高さが伺えましたよ!それでは報告です。

まずは原田神楽団「胴の口」。神楽を舞う時に、最初に演じる儀式舞の一つです。静かな囃子から始まり、段々と激しくなってくる様子がみなさんにもおわかりになったことと思います。派手な上演が多いホール神楽と言えど、やはり始まりは静かな囃子のほうが心が落ち着きますね。そしてこの演目の魅力の一つである「神楽歌」。パンフレットにも一部掲載されていたので、ご覧になりながら楽しまれた方もおられたことでしょう。また、全部はわからなくても、「神楽の声を」「御座へ参ろう」「太鼓の音は」といったフレーズが聞こえるだけでも、ちょっとだけ神聖な気分になれますね。

次は琴庄神楽団「滝夜叉姫」。先ほどの「胴の口」は奏楽メインの演目ですが、この琴庄さんの「滝夜叉姫」も、奏楽に注目。場面ごとだけでなく、舞手さんと一体化して微妙な変化をつけたりと、実に細かな表現が伝わってきました。新舞というジャンルでは、こういった表現が実に重要になってきますが、「厳島」という最新の神楽に挑戦されている琴庄さん、そのあたりの演出はさすがといったところ。そしてクライマックスの盛り上がりも見所の一つ。滝夜叉姫が面を変え、衣装を変えるごとに会場からは大きな拍手が。興奮の連続だった合戦が終わると、そこには元の五月姫の姿が。印象に残る場面ですね。

続いては吉田高校神楽部による「日本武尊」。未来の広島神楽を背負って立つ、若いみなさんの元気溢れる上演でした。広いステージの舞心地は果たしてどうだったでしょうか。きっと相当な練習を詰まれてこの日を迎えられたことと思います。舞手さんも奏楽さんも、その一生懸命ぶりがしっかり伝わってきましたよ!その中でもやはり最後の合戦がよかったですね。一つの演目の中で最も盛り上がる重要な部分ですが、舞も囃子も速くなるため、みんなの呼吸を合わせることが大事です。しかし乱れることなく、それでいてしっかり盛り上げる。簡単そうに見えて難しい部分、日ごろの練習の成果をしっかり見せていただきました。

そして原田神楽団「紅葉狩」。三人の鬼女たちによる美しい舞にまず魅せられます。ゆったりとしている舞の中に、ひらひらと舞い散る紅葉の様子が浮かんでくるようです。しかし鬼女たちが抱いてる怨念は相当なもので、その怒りを隠さず表現する言葉のくだりは、背筋がゾクゾクしますね!平維茂たちが酔い伏し、ついに恨みを晴らさんとする場面の盛り上がりは最高潮で、思わず鬼女側を応援してしまいそうになるほど。そして最初の上演「胴の口」で、神様をお呼びした原田さんですが、勢いで?チャンチキの神様も降臨されました(笑)。客席の後ろにいても、舞殿のすぐそばにいるような、神楽ならではの独特の一体感を味わうことができました。

以上四演目のご紹介でした。後半もお楽しみに!

まずは原田神楽団「胴の口」。神楽を舞う時に、最初に演じる儀式舞の一つです。静かな囃子から始まり、段々と激しくなってくる様子がみなさんにもおわかりになったことと思います。派手な上演が多いホール神楽と言えど、やはり始まりは静かな囃子のほうが心が落ち着きますね。そしてこの演目の魅力の一つである「神楽歌」。パンフレットにも一部掲載されていたので、ご覧になりながら楽しまれた方もおられたことでしょう。また、全部はわからなくても、「神楽の声を」「御座へ参ろう」「太鼓の音は」といったフレーズが聞こえるだけでも、ちょっとだけ神聖な気分になれますね。

次は琴庄神楽団「滝夜叉姫」。先ほどの「胴の口」は奏楽メインの演目ですが、この琴庄さんの「滝夜叉姫」も、奏楽に注目。場面ごとだけでなく、舞手さんと一体化して微妙な変化をつけたりと、実に細かな表現が伝わってきました。新舞というジャンルでは、こういった表現が実に重要になってきますが、「厳島」という最新の神楽に挑戦されている琴庄さん、そのあたりの演出はさすがといったところ。そしてクライマックスの盛り上がりも見所の一つ。滝夜叉姫が面を変え、衣装を変えるごとに会場からは大きな拍手が。興奮の連続だった合戦が終わると、そこには元の五月姫の姿が。印象に残る場面ですね。

続いては吉田高校神楽部による「日本武尊」。未来の広島神楽を背負って立つ、若いみなさんの元気溢れる上演でした。広いステージの舞心地は果たしてどうだったでしょうか。きっと相当な練習を詰まれてこの日を迎えられたことと思います。舞手さんも奏楽さんも、その一生懸命ぶりがしっかり伝わってきましたよ!その中でもやはり最後の合戦がよかったですね。一つの演目の中で最も盛り上がる重要な部分ですが、舞も囃子も速くなるため、みんなの呼吸を合わせることが大事です。しかし乱れることなく、それでいてしっかり盛り上げる。簡単そうに見えて難しい部分、日ごろの練習の成果をしっかり見せていただきました。

そして原田神楽団「紅葉狩」。三人の鬼女たちによる美しい舞にまず魅せられます。ゆったりとしている舞の中に、ひらひらと舞い散る紅葉の様子が浮かんでくるようです。しかし鬼女たちが抱いてる怨念は相当なもので、その怒りを隠さず表現する言葉のくだりは、背筋がゾクゾクしますね!平維茂たちが酔い伏し、ついに恨みを晴らさんとする場面の盛り上がりは最高潮で、思わず鬼女側を応援してしまいそうになるほど。そして最初の上演「胴の口」で、神様をお呼びした原田さんですが、勢いで?チャンチキの神様も降臨されました(笑)。客席の後ろにいても、舞殿のすぐそばにいるような、神楽ならではの独特の一体感を味わうことができました。

以上四演目のご紹介でした。後半もお楽しみに!

2013,07,25 Thu 00:58

新着コメント

皆さんおはようございます!会えない時のためにこんにちはこんばんはおやすみなさい! (何の映画のセリフでしょうか)

(何の映画のセリフでしょうか)

さて、

2月10日(日)に千代田開発センターで『月一の舞い』がありました!今回のテーマは『神楽伝説ー平家一族ー』です。

なんだかこのようなテーマを見ると日本史を改めて勉強し直したくなりますね。

まず、始めは富士神楽団「天慶新皇記」。

富士神楽団さんは今回初めて月一で舞われました。

父の所領の多くが伯父の平国香により強奪された平将門が二人の弟、将頼と将平と共に国香を討つところから始まります。

国香を取り囲む威圧感、登場の迫力から将門の怒り が伝わります。

が伝わります。

強力な関東の支配者となる将門。

ですが

悲しいかな、あくまで一族との私闘であったものが、不本意ながらもいつからか朝廷に対して反旗を翻すかたちになります。 いや、若しくは、司会の斉藤さんの説明にもあったように、本当に地方が貧しさにあえぐ時代を背景に、財力と権力を持ち始めた将門は万民和平の新しいくにづくりを目指し、反旗を翻したのかもしれない・・・

いや、若しくは、司会の斉藤さんの説明にもあったように、本当に地方が貧しさにあえぐ時代を背景に、財力と権力を持ち始めた将門は万民和平の新しいくにづくりを目指し、反旗を翻したのかもしれない・・・

一方父である国香を将門に討たれた平貞盛(つまり将門といとこ)は藤原秀郷を味方に『天慶の乱』で将門を破ります。闘いが闘いを呼んだのですね。

将門が、「逃げてこの怨みはらせ」と二人の弟に伝える場面では何とも言えない気持ちになりました。

貞盛と秀郷の喜びの舞は、まさにその後の子孫達による平家繁栄を物語るようでした。

今回、(40代なのに30代に見える若々しい )山田団長にインタビューをさせていただきましたが、その際、「どんな思いで将門が死んだか」「将門の思いが伝われば」と話して下さいました。

)山田団長にインタビューをさせていただきましたが、その際、「どんな思いで将門が死んだか」「将門の思いが伝われば」と話して下さいました。

神楽では悪い人として将門を描くことの悩みを抱えられていることも始まる前にお話して下さいましたよね。それゆえ未だ未完成であると。

この演目はあくまで貞盛の視点から描かれた演目ですが、皆さんはどうとらえられたでしょうか?

続いて、

東山神楽団、「滝夜叉姫」。

五月姫(滝夜叉姫)の父は、言わずと知れた将門です。

このようにテーマがあることによって独立した演目に繋がりを感じることが出来るのは月一の舞いの面白い部分であります。

天慶の乱で平将門が討たれ、一族郎党滅ぼされるもたった1人生き残った三女五月姫の物語。この物語は江戸時代の終わり、歌舞伎として発表されたそうです。

さてさて「滝夜叉姫」。団の色がとても出る演目です。怨念の塊 となった滝夜叉姫も死の間際改心したと言われたりもします。 そこのところをどのように解釈し表現されているのか、毎回楽しみにしておられる方も多いのではないでしょうか?

となった滝夜叉姫も死の間際改心したと言われたりもします。 そこのところをどのように解釈し表現されているのか、毎回楽しみにしておられる方も多いのではないでしょうか?

最後、「将門のもとへ昇天」した滝夜叉姫。五月姫の顏に戻って舞っているとき、そこにまだ「鬼」を感じました。なんだか物思いに耽りそうになりました吉井です。

今回私には東山神楽団さんの滝夜叉姫、最後にまだ父の無念 を思いながら悔しい思いの中死んでいった、そんな印象を受けました。

を思いながら悔しい思いの中死んでいった、そんな印象を受けました。

次は旭神楽団「紅葉狩」。

こちらは、「平維茂」の武勇伝で、『天慶の乱』から、およそ30年後のことです。30年という長さは、当時はどんなものだったんでしょうね~・・なんて、またまたボケッとしちゃって(笑)

はじめ、鬼女が二人登場。

鬼女が三人というのを良く見ますが今回は二人です!鬼女鬼女と言ってますが、とても落ち着いた着物、お化粧

華やかさを出すことの多い紅葉狩なのでとても珍しく思いました!

そしてまたまた変わっていると思ったのは『宴』!

ここでは楽は笛のみ。別世界に誘うような不思議な時間が流れていくようでした・・一方維茂達の酔う過程というのがなんだかとてもリアルに感じましたよ。

しっとりとした穏やかで優雅な舞。まさか、このおしとやかな人たちが鬼女なの??? という印象です。

という印象です。

だけどその分、、姿を現すときは・・・恐ろしいかったですよね・・・

最後は

上本地神楽団「壇の浦」。

斉藤さんの「神楽・壇の浦は、清盛が築き上げた平家王国が眩しく輝くほどに、悲しい平家の最後を語り伝えるのです。」

の、言葉からすでに涙腺がムズムズ する筆者(笑)

する筆者(笑)

この壇之浦、やはり見所は二位尼 平時子と平知盛の親子の別れの場面です。

(釣り太郎さんも捨てがたいけど(笑))

これにて今生の別れなり

波の下にも都あり

全てを悟る母の姿。

(二位尼をされた沖本さん、本当に『母』を感じる迫真の演技でした)

知盛の叫び、

いかに義経ー!

全てを悟ったとき、母を失ったとき、それを共に見届けてきたからその叫びが痛いほど心に響きます。

本当に辛い、最期の、そして燃え尽きる為の、全てを悟った闘い。

「見るべき程の事をば見つ。今はただ自害せん。」

知盛の最期は碇を担いだとも、鎧を二枚着て錘にし入水したとも言われます。

遺体、生きたまま、いずれにせよ浮かび上がって晒し物になり辱しめを受けることを避けるためだといいます。

ここら辺で、

筆者も燃え尽きそうなのでそろそろやめておきます(笑)

今回テーマが「平氏一族」ということで先祖や歴史に思いを馳せる、そんな時間が過ごせたような気がします。

最後に、富士神楽団団長山田さんにインタビューさせてもらったときに少子高齢化の話をされていたことに触れておきます。「今はまだ後継者はいる、しかし10年後とかを考えたときに・・・ 」。

」。

ファンを抱えながらも消滅していく神楽団があること。伝統とか文化とかそういうものは脆く、本当に大切にしていかないと簡単に壊れてしまうこと、色々と頭をめぐりますね。

次回「月一の舞い」は千代田開発センターにて3月10日(日)にあります。是非足をお運び下さいませ。

(吉井利佳)

さて、

2月10日(日)に千代田開発センターで『月一の舞い』がありました!今回のテーマは『神楽伝説ー平家一族ー』です。

なんだかこのようなテーマを見ると日本史を改めて勉強し直したくなりますね。

まず、始めは富士神楽団「天慶新皇記」。

富士神楽団さんは今回初めて月一で舞われました。

父の所領の多くが伯父の平国香により強奪された平将門が二人の弟、将頼と将平と共に国香を討つところから始まります。

国香を取り囲む威圧感、登場の迫力から将門の怒り

強力な関東の支配者となる将門。

ですが

悲しいかな、あくまで一族との私闘であったものが、不本意ながらもいつからか朝廷に対して反旗を翻すかたちになります。

一方父である国香を将門に討たれた平貞盛(つまり将門といとこ)は藤原秀郷を味方に『天慶の乱』で将門を破ります。闘いが闘いを呼んだのですね。

将門が、「逃げてこの怨みはらせ」と二人の弟に伝える場面では何とも言えない気持ちになりました。

貞盛と秀郷の喜びの舞は、まさにその後の子孫達による平家繁栄を物語るようでした。

今回、(40代なのに30代に見える若々しい

神楽では悪い人として将門を描くことの悩みを抱えられていることも始まる前にお話して下さいましたよね。それゆえ未だ未完成であると。

この演目はあくまで貞盛の視点から描かれた演目ですが、皆さんはどうとらえられたでしょうか?

続いて、

東山神楽団、「滝夜叉姫」。

五月姫(滝夜叉姫)の父は、言わずと知れた将門です。

このようにテーマがあることによって独立した演目に繋がりを感じることが出来るのは月一の舞いの面白い部分であります。

天慶の乱で平将門が討たれ、一族郎党滅ぼされるもたった1人生き残った三女五月姫の物語。この物語は江戸時代の終わり、歌舞伎として発表されたそうです。

さてさて「滝夜叉姫」。団の色がとても出る演目です。怨念の塊

最後、「将門のもとへ昇天」した滝夜叉姫。五月姫の顏に戻って舞っているとき、そこにまだ「鬼」を感じました。なんだか物思いに耽りそうになりました吉井です。

今回私には東山神楽団さんの滝夜叉姫、最後にまだ父の無念

次は旭神楽団「紅葉狩」。

こちらは、「平維茂」の武勇伝で、『天慶の乱』から、およそ30年後のことです。30年という長さは、当時はどんなものだったんでしょうね~・・なんて、またまたボケッとしちゃって(笑)

はじめ、鬼女が二人登場。

鬼女が三人というのを良く見ますが今回は二人です!鬼女鬼女と言ってますが、とても落ち着いた着物、お化粧

華やかさを出すことの多い紅葉狩なのでとても珍しく思いました!

そしてまたまた変わっていると思ったのは『宴』!

ここでは楽は笛のみ。別世界に誘うような不思議な時間が流れていくようでした・・一方維茂達の酔う過程というのがなんだかとてもリアルに感じましたよ。

しっとりとした穏やかで優雅な舞。まさか、このおしとやかな人たちが鬼女なの???

だけどその分、、姿を現すときは・・・恐ろしいかったですよね・・・

最後は

上本地神楽団「壇の浦」。

斉藤さんの「神楽・壇の浦は、清盛が築き上げた平家王国が眩しく輝くほどに、悲しい平家の最後を語り伝えるのです。」

の、言葉からすでに涙腺がムズムズ

この壇之浦、やはり見所は二位尼 平時子と平知盛の親子の別れの場面です。

(釣り太郎さんも捨てがたいけど(笑))

これにて今生の別れなり

波の下にも都あり

全てを悟る母の姿。

(二位尼をされた沖本さん、本当に『母』を感じる迫真の演技でした)

知盛の叫び、

いかに義経ー!

全てを悟ったとき、母を失ったとき、それを共に見届けてきたからその叫びが痛いほど心に響きます。

本当に辛い、最期の、そして燃え尽きる為の、全てを悟った闘い。

「見るべき程の事をば見つ。今はただ自害せん。」

知盛の最期は碇を担いだとも、鎧を二枚着て錘にし入水したとも言われます。

遺体、生きたまま、いずれにせよ浮かび上がって晒し物になり辱しめを受けることを避けるためだといいます。

ここら辺で、

筆者も燃え尽きそうなのでそろそろやめておきます(笑)

今回テーマが「平氏一族」ということで先祖や歴史に思いを馳せる、そんな時間が過ごせたような気がします。

最後に、富士神楽団団長山田さんにインタビューさせてもらったときに少子高齢化の話をされていたことに触れておきます。「今はまだ後継者はいる、しかし10年後とかを考えたときに・・・

ファンを抱えながらも消滅していく神楽団があること。伝統とか文化とかそういうものは脆く、本当に大切にしていかないと簡単に壊れてしまうこと、色々と頭をめぐりますね。

次回「月一の舞い」は千代田開発センターにて3月10日(日)にあります。是非足をお運び下さいませ。

(吉井利佳)

2013,02,17 Sun 11:11